中国科学院南海海洋研究所西沙站与LMB海洋生物技术与遗传学科组,中国科学院昆明动物研究所等合作,在法螺摄食机制研究取得新进展,研究成果以“Molecular and Functional Characterization of a Novel Kunitz-Type Toxin-like Peptide in the Giant Triton Snail Charonia tritonis”为题,发表在Marine Drugs期刊。论文共同第一作者为硕士研究生张格格,通讯作者为西沙站刘文广博士,合作作者包括中国科学院昆明动物研究所罗雷博士和LMB何毛贤研究员等。

法螺(Charonia tritonis)是珊瑚礁敌害生物长棘海星的天然摄食者,在维持珊瑚礁生态系统稳态方面意义重大。法螺毒素(Ct-kunitzin)是在摄食过程中分泌的,在麻痹猎物方面发挥重要作用,但目前几乎未见关于法螺毒素表达、毒素分泌机制和毒性研究的报道。

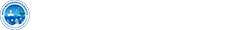

研究人员克隆得到法螺CT-KUNITZIN cDNA全长,序列分析显示其含有1个KU结构域,与ConKunitzin型芋螺毒素基因相似性高达90.6%,属于毒素基因。构建了法螺CT-KUNITZIN系统进化树,发现其与僧袍芋螺 (Conus magus)氨基酸序列一致性高达83.56 %,进化上聚为一支。通过Fmoc多肽固相合成法成功获得纯度为90.15 %,分子量为3746的法螺毒素CT-KUNITZIN多肽。研究显示法螺毒素CT-KUNITZIN多肽对长棘海星的最大非致死浓度MNLC为0.13 μg/μL,致死浓度LC10 为0.59 μg/μL,结果表明CT-KUNITZIN多肽具有毒性和致死性。海星腺体组织切片显示在注射剂量为5 μg/μL时,与对照组比较,腺体排列散乱、断裂,腺上皮细胞排列较疏松,少量细胞坏死,胞核固缩深染或碎裂。10 μg/μL时,与空白组比较,腺体排列较紊乱,部分断裂(黑色箭头)。

图 1不同实验组海星组织切片结果

注:大写字母图表示放大倍数为5X,小写字母图表示放大倍数为20X。黑色箭头表示结构疏松、断裂的细胞;红色箭头表示坏死、胞核碎裂的细胞;黄色箭头表示菌团污染细胞。A,a表示空白对照组、B,b表示阴性对照组、C,c分别表示5 μg/μL 处理组、D,d分别表示10 μg/μL 处理组

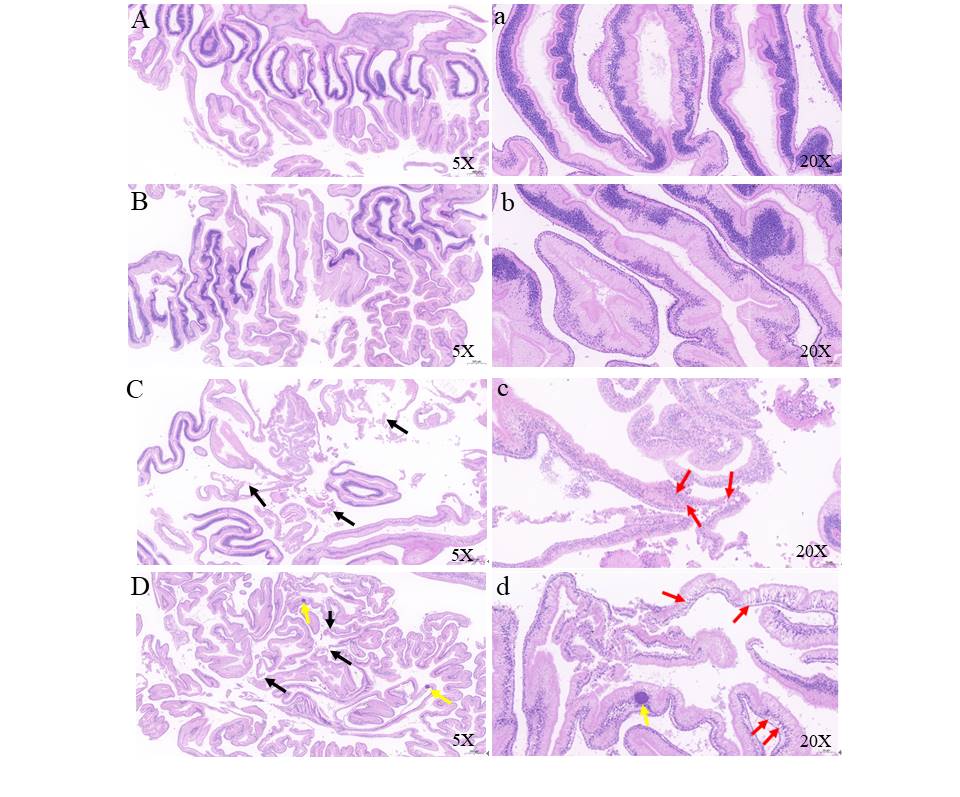

检测CT-KUNITZIN诱导sf9细胞凋亡的情况,结果表明CT-KUNITZIN多肽能诱导sf9细胞发生晚期细胞凋亡。法螺毒素CT-KUNITZIN能激活Caspase-9酶活性,且与对照组相比差异显著;促进凋亡相关基因的相对表达量显著上调,表明法螺毒素CT-KUNITZIN能调控凋亡因子表达,可能参与由细胞凋亡引起的程序性死亡。摄食前、后CT-KUNITZIN的原位表达情况显示在法螺摄食前后唾液腺、消化腺、肝脏中CT-KUNITZIN均有表达,原位杂交结果显示,其主要在唾液腺后叶边缘部位表达,在摄食前肝脏中弥散表达,表明其可能经肝脏合成后由唾液腺分泌参与摄食。

图 2 CT-KUNITZIN在法螺摄食前、后三种组织中的原位杂交结果

该研究获得国家自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金面上项目资助。

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号