海参是海洋底栖生态系统中最主要的沉积物摄食动物,通过大量摄入和排泄海底沉积物,吸收其中的有机物并净化海底基质,维持海底生态系统平衡并减少珊瑚病害的发生,是海底的“清道夫”。但是,海参如何从营养匮乏的海底沉积中获得足够营养的机制,目前仍不清楚。

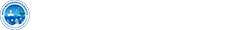

以南海广泛分布的玉足海参(Holothuria leucospilota)为研究对象,过比较基因组学分析,发现海参基因组中碳水酶扩张、蛋白酶消化收缩,适应于对微藻的消化。海参在胚胎和幼体发育过程先后经历了内源性营养、浮游摄食和沉积物摄食三种食性转化,与之对应消化酶也呈现出三组不同的表达模式。前肠是海参消化道主要的消化区域,该区域内糖类碳水酶、蛋白酶、脂肪酶和纤维素酶的活性均最高,但仅有糖类碳水酶和脂肪酶是内源性表达。

海参的摄食特点和基因组消化酶扩张/收缩概况

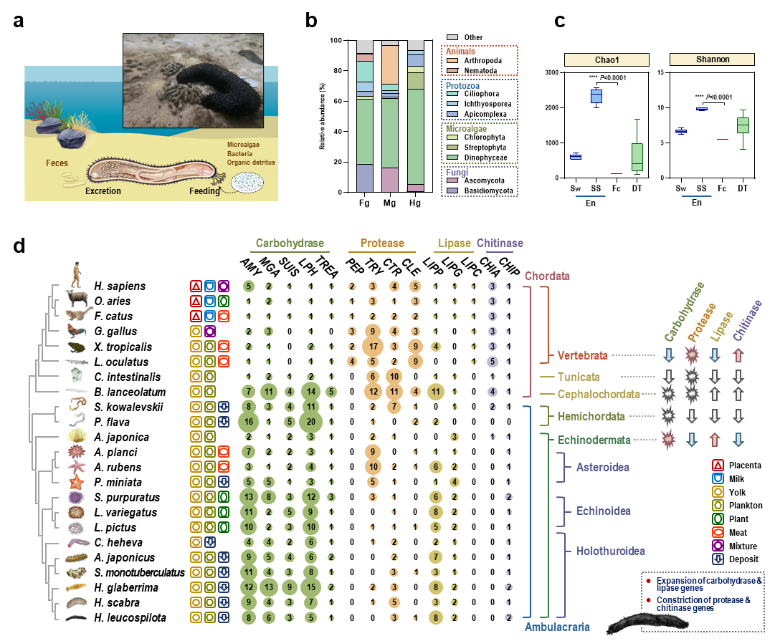

在海参从海底沉积物摄食的细菌中,一部分作为食物被海参消化掉,而另一部分则作为共生细菌在海参肠道内定植,提供蛋白酶、脂肪酶等活性协助海参消化食物。与其他棘皮动物相比,海参基因组中出现了一类特有的i型溶菌酶,特异表达于肠道中,对所摄食沉积物中的细菌起到控制和消化作用。

海参特有肠道型溶菌酶在细菌消化中的作用

该科学发现阐释了海参的沉积物摄食与营养获取机制,在研发海参养殖不同阶段人工饲料方面具有重大潜在应用价值,也为通过增殖放流海参净化海底环境、防止细菌性珊瑚病害暴发和珊瑚岛礁生态修复提供理论依据(Nat Commun. 2024)。

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号