地理概况

南海是南中国海、中国南海的简称,仅次于珊瑚海和阿拉伯海,是世界第三大陆缘海。南海南北纵跨约2000千米,东西横越约1000千米,面积约356万平方公里,约等于渤海、黄海和东海总面积的3倍。南海海底自外围至中心顺次为大陆架、大陆坡、中央海盆,平均水深约为1212米,最深处为中部的中央海盆,平均水深超过4000米,最深海域更是达到5567米。

在蔚蓝广袤的南海上,有超过200个无原住民居住的岛屿和岩礁,这些岛礁被合称为南海诸岛。

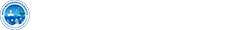

西沙群岛是南海诸岛中岛屿最多的群岛,它位于我国南海中部,隶属海南省三沙市,其中市政府所在地永兴岛距离海南省三亚榆林港约330 km。整个群岛面积近50 km2,长约250 km,宽约150 km,分布在北纬15°47'-17°08' ,东经110°10'-112°55' E之间。

西沙群岛坐落在水深900~1000米的西沙台阶上,由10座大、中、小环礁和台礁组成,其中4座环礁和1座台礁露出水面的部分发育成岛屿和沙洲。西沙群岛目前共有22岛、7沙洲、5礁、6滩等,可分为东部的宣德群岛和西部的永乐群岛。

西沙地图:图片来源:https://ditu.ps123.net/china/5077.html

东部的宣德群岛由宣德环礁、东岛环礁、浪花礁和嵩焘礁组成。宣德环礁呈马蹄形,边缘有永兴岛、石岛、七连屿、银砾滩,其中七连屿是由数十个小岛或沙洲形成的岛链。东岛环礁有东岛、高尖石、西渡滩、湛涵滩、滨湄滩和北边廊,其中高尖石是西沙群岛中唯一的火山岛。

西部的永乐群岛包括永乐环礁、北礁、华光礁、玉琢礁、盘石屿和中建岛。永乐环礁是典型的环礁,边缘有珊瑚岛、甘泉岛、金银岛、晋卿岛、琛航岛、广金岛等12个小岛,以及羚羊礁和筐仔沙洲。

西沙南沙洲(摄影:霍达)

西沙群岛光热资源丰富,终年高温,雨量受季风影响,干湿季节分明,属于典型的热带海洋性季风气候。其气候主要特点为:光照长、光能充足、热量丰富;终年高温,全年均为夏季,无气候学意义上的冬、春、秋季;干湿季分明雨期集中,降水充沛,蒸发量大。

西沙群岛年平均温度约26℃,其中4~9月温度较高,而10月到第二年3月气温较低,最高温度的6月平均温度约为29℃,最低温度的1月平均温度约为23℃,年温差小于6℃。

西沙群岛的年降雨量在1500 mm左右,但分布不均匀,干湿季节分明,每年6~11月为雨季,降水量占全年的87%,盛行西南季风,是台风、暴雨等灾害性气候多发期;而12月至次年5月为旱季,盛行东北季风,降水稀少,其中降水最少的2月份仅为10 mm左右。西沙群岛的年蒸发量达到2400 mm,全年湿度较大,年平均湿度81%左右,其中1月和12月湿度相对较小,约为78%;6~8月湿度较大,约为84%。

植被:西沙群岛植被区系属于古热带植物区,与中国包括海南岛在内的华南地区植被区系有一定相似性。但由于西沙群岛多为珊瑚岛,面积狭小,土壤贫瘠,主要为磷质石灰土,这类土壤不容易被普通的植物定居,也不能支撑一般的植物快速生长,很难形成顶极植被生态系统。因此岛上植被和大陆相比,类型单一,群落结构相对简单。

西沙群岛并没有自生的特有植物,岛礁上绝大多数植物都是由附近大陆或岛屿通过海流、鸟类、风和人类传播的。尤其是人类在岛礁上开始生产活动之后,岛上的栽培植物和入侵植物种类迅速增加。目前西沙群岛共记录植物621种,其中野生植物331种,栽培植物(含外来入侵植物)种288种。其中蕨类植物7科7属9种,全为野生;裸子植物4科6属7种,全为人工栽培植物;被子植物102科371属605种,其中野生植物324种,隶属于56科200属。

根据最新调查结果,西沙群岛的自然植被类型主要可分为四大类,即:珊瑚岛热带常绿乔木群落(主要树种为抗风桐、海岸桐、橙花破布木等)、珊瑚岛热带常绿灌木群落(主要树种为草海桐、银毛树、海人树、水莞花等)、珊瑚岛热带草本群落(主要植物为铺地刺蒴麻、海马齿、厚藤、海刀豆、细穗草等)、珊瑚的热带湖沼植物群落(主要植物为海马齿)。

东岛抗风桐林(摄影:杨川)

北岛草海桐、银毛树、海人树灌木群落(摄影:霍达)

东岛水莞花群落(摄影:杨川)

永兴岛细穗草群落(摄影:霍达)

永兴岛海马齿群落(摄影:霍达)

而人工植被主要包括木麻黄防护林、椰树林,以及人工种植的狗牙根草坪和其他园林绿化植物。

西沙洲人工种植的木麻黄群落(摄影:霍达)

最新的调查发现,西沙群岛的原生植被覆盖率呈下降趋势,群落趋向灌丛化和藤草化。近年来,西沙群岛飞机草、南美蟛蜞菊、羽芒菊、无根藤、含羞草等外来入侵种增多,对原生植被造成了极大威胁,是造成西沙群岛原生植被退化的重要因素。

永兴岛的羽芒菊和无根藤(摄影:唐国旺)

鸟类:西沙群岛是南海重要的海鸟聚集区和鸟类迁徙中间站。2008年-2009年,中国科学技术大学唐杉博士对西沙群岛鸟类进行持续监测,共记录鸟类81种,结合历史数据,共记录鸟类33科,123种。其中最主要的鸟类类群有4类,约占总数的98%,它们依次是:雀形目、燕鸥类、类和鹭类。除燕鸥类为夏侯鸟,余3类主要为旅鸟。2018-2020年李映灿对西沙群岛15个岛屿进行了24次实地调查,共记录鸟类111种。其中实地记录到小鸦鹃、翻石鹬、黑腹军舰鸟、白斑军舰鸟、红隼、鹗、鹰鸮、红脚鲣鸟等8种国家二级保护动物。此外,笔者在西沙工作期间还记录到过黑鳽、红角鸮、黑鸢等国家二级保护动物。

永兴岛迁徙季节经停的翻石鹬(摄影:霍达)

永兴岛迁徙季节经过的柳莺(摄影:霍达)

西沙群岛鸟类中冬候鸟居多,许多鸻鹬类会在迁徙路在在此停留,是鸟类在东亚—澳大利亚迁徙路线上重要停歇地。而留鸟主要分布在东岛、永兴岛、琛航岛等面积较大,植被相对完后的岛屿。

永兴岛迁徙季节经过的黑鸢(摄影:霍达)

东岛是西沙群岛第二大岛,原生植被保存最为完好,鸟类多样性最为丰富,是中国唯一的红脚鲣鸟繁殖地。红脚鲣鸟在东岛的繁殖种群最多时约为35000对,占世界红脚鲣鸟种群数量的10%左右,为世界第二大繁殖种群。1980年,在这里建立了以保护红脚鲣鸟为主的自然保护区。

东岛成群的红脚鲣鸟(摄影:杨川)

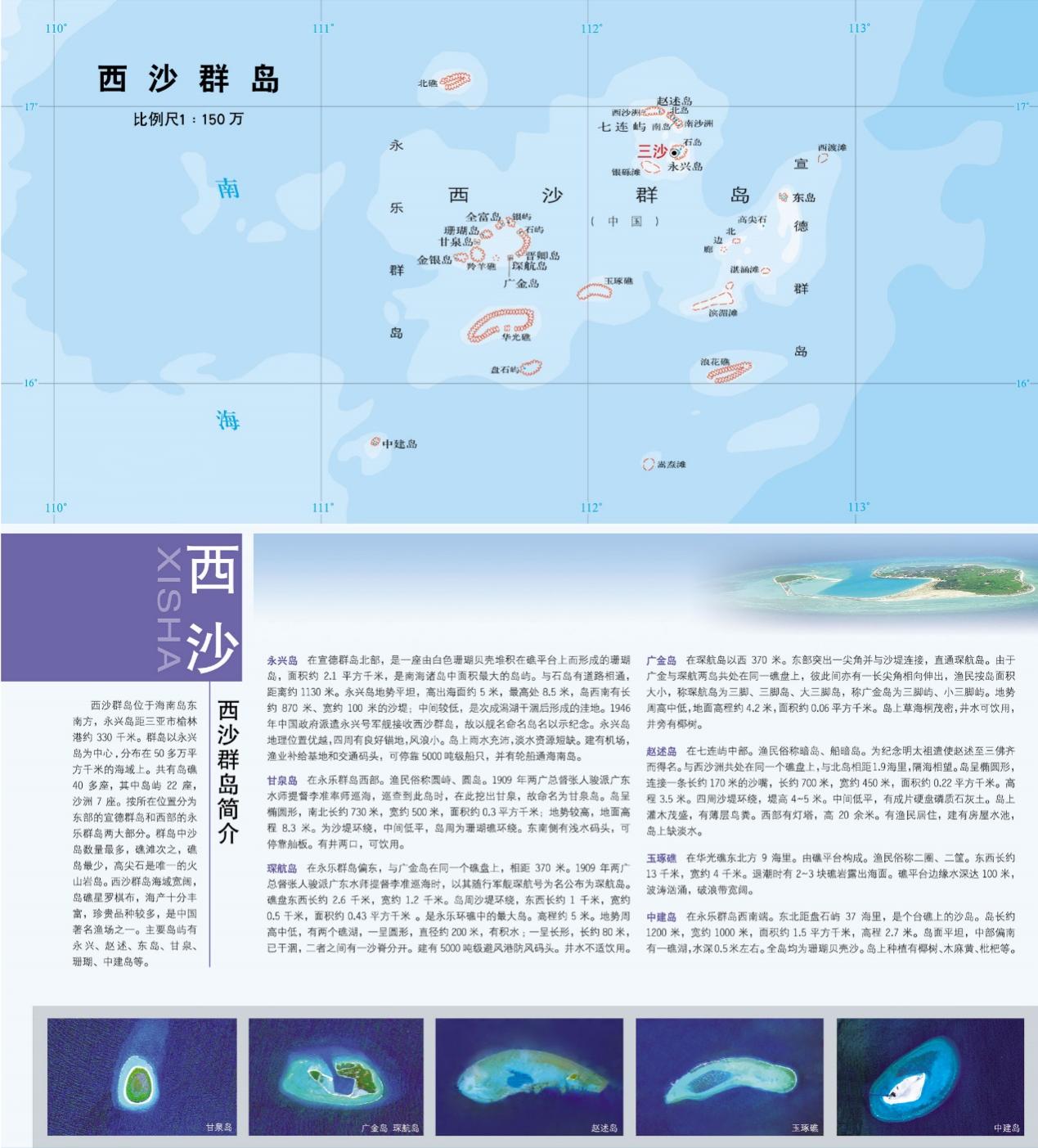

海洋生物:南海海洋生物资源十分丰富,在有记录的我国8233种海洋动植物物种中,南海就有5613种,其中特有种2675种,珊瑚礁是高生产力的海洋生态系统。我国南海珊瑚礁是印度洋-太平洋海区系的重要组成部分,2002年,东沙、西沙、中沙和南沙群岛的珊瑚礁生态系统被确定为全球十大珊瑚礁保护区之一。而西沙群岛位于世界生物多样性最高的“珊瑚三角区”的北缘,是世界珊瑚礁的大洋典型分布区,也是我国已知最古老、生物多样性最丰富的珊瑚礁。

因为地理位置远,夏季多台风以及海洋普查本身的难度就大等多种因素,在西沙群岛乃至整个南海海域很少有大范围、系统性的海洋调查工作,已有的很多类群的数据大多都是十几年前,乃至几十年前的数据。

目前西沙海域开展最多的是造礁石珊瑚和鱼类的调查。中国科学院南海海洋研究所黄晖团队在2006年3–5月,采用国际通用的截线样带法对海南省西沙群岛主要珊瑚礁海域的18个岛礁造礁石珊瑚进行了实地调查,共记录到13科45属188种,其中62个新记录种。截至目前,西沙群岛的造礁石珊瑚数量已经增加到251种。

退潮后露出的大片鹿角珊瑚(摄影:霍达)

风信子鹿角珊瑚(摄影:霍达)

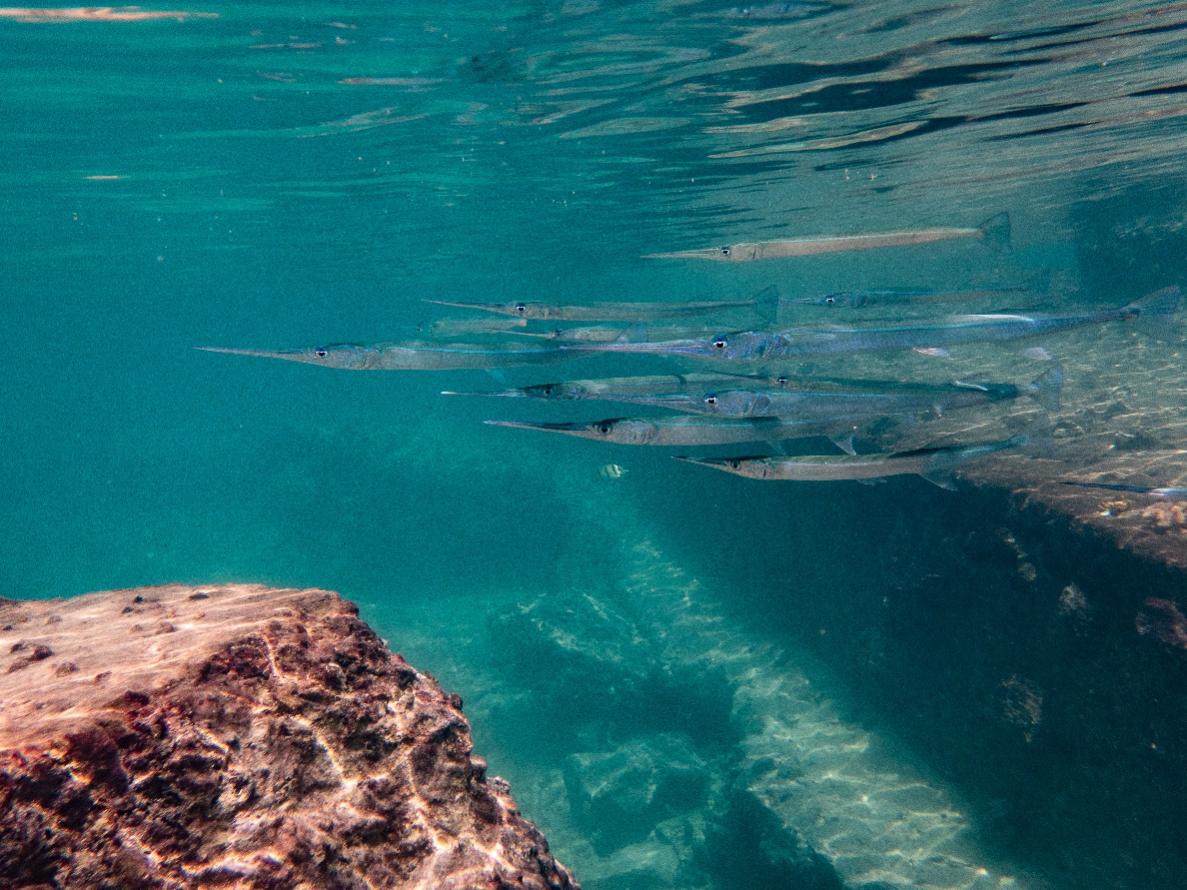

中国水产科学院南海水产研究所近年来在西沙群岛珊瑚礁区域持续性调查,共记录到鱼类874种,隶属于27目、102科、337属。在西沙群岛珊瑚礁鱼类中,有50种被列入IUCN红色名录,其中有5种属于极度濒危,包括远洋白鳍鲨、路氏双髻鲨等。

横带刺尾鱼(摄影:霍达)

琉球柱颌针鱼(摄影:霍达)

银色蓝子鱼(摄影:霍达)

西沙群岛的形成主要与地质构造和海洋环境有关,其形成是地壳运动、珊瑚礁发育、海平面变化和共同作用的结果,经历了漫长的地质过程。

对于现在西沙群岛的形成可归纳为三种作用,即火山成岛作用、风成作用、潮汐和波浪作用。

其中火山形成的高尖石是南海北部第四纪火山活动史的见证。而风力作用与潮汐波浪作用加上适宜的礁坪位置是西沙碳酸盐岛屿形成的主要控制因素。风成作用在珊瑚礁区对碳酸盐岛屿的形成是一种建设性的沉积营力,其为岛屿的形成奠定了基础,而正常气候条件下的潮汐与波浪运动在成岛中起着辅助作用。

西沙群岛的诸多岛屿中,高尖石是由含生物屑的波屑-岩屑凝灰砾岩、波基辉橄岩等组成的岩石小岛,为第四纪火山喷发作用产物。除此之外,其他岛屿在性质上属于珊瑚岛,即由珊瑚碎屑堆积而成。珊瑚生长对环境条件要求极为苛刻,其只能生活在特定水深、温度和盐度的海水中。

根据达尔文的珊瑚礁形成理论,珊瑚虫一般附着在死亡的火山上生长,死亡的珊瑚虫慢慢积累,火山逐渐下沉,最终形成环礁。西沙群岛的珊瑚礁相沉积慢慢积累露出海面,逐渐形成岛屿。

宣德群岛和永乐群岛均发育在不完整的环礁之内。

按照时间的先后顺序,可以将西沙群岛珊瑚礁沉积物出露海面划分岛屿的时间划分为四期。

(1)高尖石岛期:高尖石岛波基辉橄岩同位素年龄为2.7 Ma,形成于晚第三纪,这是西沙海域目前所见最老的岛屿。

(2)石岛期:迄今为止,石岛风成生物砂屑灰岩的 14C年龄数据很多,解释虽众多,但先于其他碳酸盐岛屿形成无异议。何起祥等认为石岛风成沉积物形成于末次冰期(距今11000到65000 年间),即晚更新世晚期。

石岛(摄影:霍达)

(3)永兴岛期:这是西沙群岛的主要成岛时期。甘泉岛、北岛、赵述岛、珊瑚岛、琛航岛等具有相似地貌特征和相似的高程(3〜6m),属同期产物。这些岛屿上的珊瑚砾屑灰岩可能是在距今五六千年的中全新世适宜期形成的。

赵述岛(摄影:霍达)

(4)沙洲期:根据西沙各沙洲的物理特征如高程、形态、景观和沉积物的特征,估算的形成时间为距今2000〜2500年,主要是晚全新世早期的沉积物。

北沙洲、中沙洲、南沙州 (摄影:霍达)

南沙州(摄影:霍达)

[1]李映灿,陈治文,黄广传,等.西沙群岛主要岛屿鸟类和小型兽类群落调查研究[J].生态学报 2021年41卷18期

[2]张洪茂,简曙光.西沙群岛鸟类多样性研究[M].中国林业出版社,2022

[3]涂铁要,张奠湘,任海.中国西沙群岛野生植物资源[M].重庆大学出版社,2024

[4]孙立广,刘晓东.南海岛屿生态地质学[M].上海科学技术出版社,2014.

[5]李新正,王永强. 南沙群岛与西沙群岛及其邻近海域海洋底栖生物种类对比[J].海洋科学集刊, 2002(1):6.

[6]黄晖.中国珊瑚礁状况报告:2010-2019[M].海洋出版社,2021.

[7]Zhao, Jinfa , et al. "Seven decades of transformation: evaluating the dynamics of coral reef fish communities in the Xisha Islands, South China Sea." Reviews in Fish Biology and Fisheries 4(2024):34.

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号