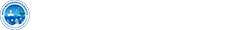

西沙群岛远离中国大陆,各个岛屿面积不大,虽然不会像大陆那样形成人类密集聚集的群落、村庄或者城市,但中华先民很早以前就在上面生产劳动,从新石器晚期的史前时代至今,从未间断过。西沙群岛是南海诸岛中人类遗迹发现最多的群岛,各类遗迹和文物的发现对于认知中国海洋文化和航海发展的历程有着重要的作用。

目前在西沙群岛发现的最早遗迹在甘泉岛。20世纪90年代,中央民族学院(现中央民族大学)王恒杰教授对西沙群岛做过多次调查。王恒杰在甘泉岛上发现了瓮棺、红陶网坠、陶瓮、陶甑、有肩石斧、梯形石斧和小石斧等。这批遗物的原料、制作技术和器物形制明显具有古代越族的文化特征,因此推断在新石器晚期,我国东南沿海地区就有先民曾经到达西沙群岛并在此居住生活。他们使用有肩石斧、梯形石斧和红陶网坠来渔猎生产,用陶翁和陶甑盛装食物和日常用品,组合多件陶翁做成陶棺来为死者下葬。

西沙各个岛礁出土古迹文物

照片来源:https://subsites.chinadaily.com.cn/SouthChinaSea/2016-07/26/c_53870_2.htm

甘泉岛发现了很多重要的陆上遗迹。除新石器晚期遗迹外,还在这里发现了战国的瓮器残片、汉代残铁铲和南朝的瓷器。1974年,考古队员更是在这里发现了唐宋两代居住遗址。甘泉岛唐宋居住遗址文化层厚20~55厘米,共出土了50多件陶瓷器、铁刀、铁铲、铁锅残片、粉盒、铜饰件等生活用品,除此之外遗址周围还有大量的鸟骨、螺壳等生活垃圾。这些陶瓷很多烧制于广州西村窑址。由此可见,唐宋时期,中国东南沿海的渔民就有过在这里长期定居的历史。2006年,甘泉岛唐宋遗址被列为全国重点文物保护单位。

甘泉岛唐宋遗址照片

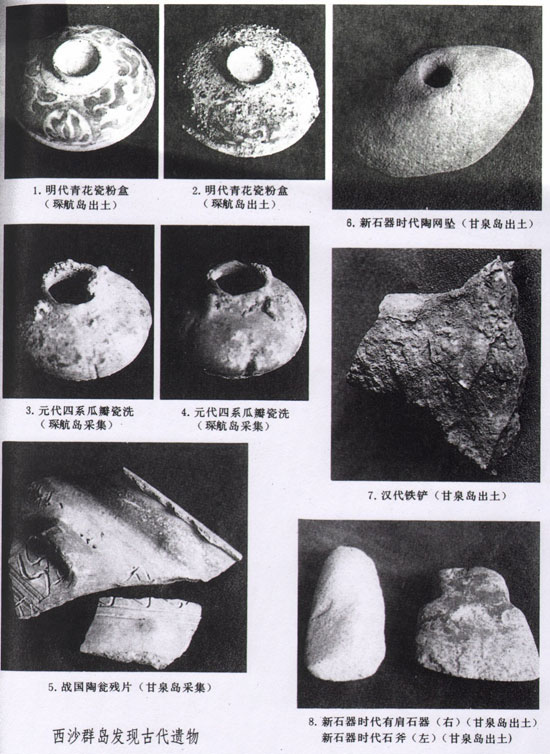

西沙群岛是南海诸岛中发现水下文化遗产最多的海域,目前西沙出水最早的沉船遗址最早来自五代时期,这证明我国先民此次就开辟了穿越西沙群岛直航东南亚的航线,西沙群岛也成为海上丝绸之路的重要航线,是我国通往南海各国的交通要地。

目前西沙发现沉船遗址和遗存点多达上百处,其中北礁沉船遗址和华光礁沉船遗址在分别于2006年和2013年被列为全国重点文物保护单位。

北礁是位于西沙群岛最北端的一处椭圆形环礁,离海南岛最近,渔民俗称“干豆”。北礁环礁东西长约12.5公里、宽约4.6公里,低潮时北礁部分礁盘露出海面,这里风浪大,暗礁多,水道窄,是西沙群岛北部的著名险区。

北礁是西沙群岛发现水下文物最多的海域。截至到2022年,北礁已发现35处水下文化遗存,其中沉船遗址10处,水下遗物点25处,它们的年代可上溯至宋代,下延至近代。

早在20世纪60、70年代,北礁东北角就打捞到500余公斤的历代铜钱铜锭等遗物,铸铭可识别多个历史时期,包括西汉、东汉、西魏、唐朝、五代十国、北宋、南宋,一直到明朝永乐年间,其中永乐通宝铜钱数量最多,推测该船是永乐年间从江苏出发的郑和船队中的一只。1996~1999年,考古人员又在北礁礁盘上发现多处沉船遗迹和遗物点。几次考古发掘共出水文物近3000件,大部分为唐代至清代的陶瓷器,由广东、福建、江西、浙江等地民窑烧制。出水铜钱十万余枚,时代从秦汉至元明,以明代洪武通宝及永乐通宝最多。北礁出水的大量铜钱反映了中国历代铜钱一直大量输出海外这一无可争辩的历史事实。

华光礁1号遗址是我国在远海发现的第一艘古代船体,首次发现在1996年,1998年12月-1999年1月进行初步调查,2007年和2008又进行两次大规模发掘。该船水平残长18.4米,残宽约9米,舷深3~4米,排水量大于60吨,船体覆盖面积约180平方米。华光礁1号沉船出水遗物近万件,绝大部分为陶瓷器,另有少量铜器、铁器和木器。华光礁1号遗址出水的瓷器包括江西、浙江,福建等地,其中福建窑场的产品为主,包括德化窑、磁灶窑、闽清窑、南安窑和松溪窑等。而从陶瓷器的总体特征来看,年代应属于南宋时期,根据一件青釉碗内壁刻的“壬午”年款,更是将沉船时间精确到了南宋早期。

华光礁沉船遗址和发掘照片

http://news.wenweipo.com/2019/05/23/IN1905230006.htm

对西沙地区沉船遗物的研究整理可以揭示不同历史时期中国港口的变迁、外销贸易品的变化、当年航行的路线以及海外交流贸易发展变化的过程。这些西沙的沉船彷佛各个历史时期的切片,一些船沉没于此,却也因此保留了下来,获得了更持久的价值。

中国沿海渔民自古以来就在南海海域进行渔业生产,在部分岛礁季节性居住,他们进行渔业生产过程中,在南海诸岛上留下包括庙宇在内的大量痕迹。

关于西沙群岛庙宇较早的记录来源于清朝宣统元年(1909),广东水师提督李准率领水师官兵去西沙群岛和东沙群岛巡查,以宣示领土主权。李准不仅发现西沙群岛上有黎族人定居,还在晋卿岛上发现渔民所建的珊瑚石孤魂庙。现西沙群岛共发现20座以上的庙宇古迹,分布在永兴岛、珊瑚岛、甘泉岛、琛航岛、晋卿岛、北岛、东岛、赵述岛、南岛和金银岛等岛屿。这些小庙建筑多设于岛屿的边缘,用珊瑚石或砖垒砌,供奉对象为“土地庙”、“娘娘庙”、“(兄弟)孤魂庙”等,在年代上多为明清两代。西沙群岛的庙宇虽然规模较小,形制简陋,但可以窥见南海渔民日常的生产生活和信仰传统。

永兴庙兄弟庙

目前西沙群岛很多岛屿都有长期驻岛的渔民,最大的永兴岛有驻岛渔民100余人。渔民最开始居住的珊瑚石屋和棚屋绝大多数都换成了现代化的安置房,出海捕鱼也不再是唯一的生产劳作方式,南海岛礁的建设和发展也创造了新的工种,开发旅游、搞农家乐、岛屿生态环境养护等也为渔民增添了新的收入来源。

[1]李孝聪.中外古地图与海上丝绸之路[J].思想战线,2019,45(03):110-124.

[2]张建明.南海海域岛屿命名的特点和规律[N].中国社会报,2019-08-27(003).

[3]李旷远,阎根齐.历史时期南海诸岛命名考析[J].中州学刊,2020,(10):138-143.

[4]陈进国. "南海诸岛庙宇史迹及其变迁辨析." 世界宗教文化 5(2015):34.

[5]韩飞.西沙群岛水下遗产保护探索[J].炎黄地理,2021,(09):40-43.

[6]王恒杰. "西沙群岛的考古调查." 考古 9(1992):10.

[7]赵焕庭. "西沙群岛考察史*." 地理研究 15.4(1996):11.

[8]李钊,韩飞. "海南渔民开发南海之考古遗迹述略." 文物鉴定与鉴赏 1(2018):3.

[9]李庆新. "从考古发现看秦汉六朝时期的岭南与南海交通." 史学月刊 10(2006):8.

[10]许永杰,范伊然. "中国南海诸岛考古述要." 江汉考古 1(2012):8.

[11]陈进国. "南海诸岛庙宇史迹及其变迁辨析." 世界宗教文化 5(2015):34.

[12]刘淼.从沉船资料看宋元时期海外贸易的变迁[C]//福建陶瓷与海上丝绸之路:中国古陶瓷学会福建会员大会暨研讨会论文集.中国古陶瓷学会, 2016.

[13]刘莉. 西沙宣德群岛和永乐群岛的住岛渔民[J]. 民族研究,2020(3):66-76.

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号