植被:西沙群岛植被区系属于古热带植物区,与中国包括海南岛在内的华南地区植被区系有一定相似性。但由于西沙群岛多为珊瑚岛,面积狭小,土壤贫瘠,主要为磷质石灰土,这类土壤不容易被普通的植物定居,也不能支撑一般的植物快速生长,很难形成顶极植被生态系统。因此岛上植被和大陆相比,类型单一,群落结构相对简单。

西沙群岛并没有自生的特有植物,岛礁上绝大多数植物都是由附近大陆或岛屿通过海流、鸟类、风和人类传播的。尤其是人类在岛礁上开始生产活动之后,岛上的栽培植物和入侵植物种类迅速增加。目前西沙群岛共记录植物621种,其中野生植物331种,栽培植物(含外来入侵植物)种288种。其中蕨类植物7科7属9种,全为野生;裸子植物4科6属7种,全为人工栽培植物;被子植物102科371属605种,其中野生植物324种,隶属于56科200属。

根据最新调查结果,西沙群岛的自然植被类型主要可分为四大类,即:珊瑚岛热带常绿乔木群落(主要树种为抗风桐、海岸桐、橙花破布木等)、珊瑚岛热带常绿灌木群落(主要树种为草海桐、银毛树、海人树、水莞花等)、珊瑚岛热带草本群落(主要植物为铺地刺蒴麻、海马齿、厚藤、海刀豆、细穗草等)、珊瑚的热带湖沼植物群落(主要植物为海马齿)。

东岛抗风桐林(摄影:杨川)

北岛草海桐、银毛树、海人树灌木群落(摄影:霍达)

东岛水莞花群落(摄影:杨川)

永兴岛细穗草群落(摄影:霍达)

永兴岛海马齿群落(摄影:霍达)

而人工植被主要包括木麻黄防护林、椰树林,以及人工种植的狗牙根草坪和其他园林绿化植物。

西沙洲人工种植的木麻黄群落(摄影:霍达)

最新的调查发现,西沙群岛的原生植被覆盖率呈下降趋势,群落趋向灌丛化和藤草化。近年来,西沙群岛飞机草、南美蟛蜞菊、羽芒菊、无根藤、含羞草等外来入侵种增多,对原生植被造成了极大威胁,是造成西沙群岛原生植被退化的重要因素。

永兴岛的羽芒菊和无根藤(摄影:唐国旺)

鸟类:西沙群岛是南海重要的海鸟聚集区和鸟类迁徙中间站。2008年-2009年,中国科学技术大学唐杉博士对西沙群岛鸟类进行持续监测,共记录鸟类81种,结合历史数据,共记录鸟类33科,123种。其中最主要的鸟类类群有4类,约占总数的98%,它们依次是:雀形目、燕鸥类、类和鹭类。除燕鸥类为夏侯鸟,余3类主要为旅鸟。2018-2020年李映灿对西沙群岛15个岛屿进行了24次实地调查,共记录鸟类111种。其中实地记录到小鸦鹃、翻石鹬、黑腹军舰鸟、白斑军舰鸟、红隼、鹗、鹰鸮、红脚鲣鸟等8种国家二级保护动物。此外,笔者在西沙工作期间还记录到过黑鳽、红角鸮、黑鸢等国家二级保护动物。

永兴岛迁徙季节经停的翻石鹬(摄影:霍达)

永兴岛迁徙季节经过的柳莺(摄影:霍达)

西沙群岛鸟类中冬候鸟居多,许多鸻鹬类会在迁徙路在在此停留,是鸟类在东亚—澳大利亚迁徙路线上重要停歇地。而留鸟主要分布在东岛、永兴岛、琛航岛等面积较大,植被相对完后的岛屿。

永兴岛迁徙季节经过的黑鸢(摄影:霍达)

东岛是西沙群岛第二大岛,原生植被保存最为完好,鸟类多样性最为丰富,是中国唯一的红脚鲣鸟繁殖地。红脚鲣鸟在东岛的繁殖种群最多时约为35000对,占世界红脚鲣鸟种群数量的10%左右,为世界第二大繁殖种群。1980年,在这里建立了以保护红脚鲣鸟为主的自然保护区。

东岛成群的红脚鲣鸟(摄影:杨川)

海洋生物:南海海洋生物资源十分丰富,在有记录的我国8233种海洋动植物物种中,南海就有5613种,其中特有种2675种,珊瑚礁是高生产力的海洋生态系统。我国南海珊瑚礁是印度洋-太平洋海区系的重要组成部分,2002年,东沙、西沙、中沙和南沙群岛的珊瑚礁生态系统被确定为全球十大珊瑚礁保护区之一。而西沙群岛位于世界生物多样性最高的“珊瑚三角区”的北缘,是世界珊瑚礁的大洋典型分布区,也是我国已知最古老、生物多样性最丰富的珊瑚礁。

因为地理位置远,夏季多台风以及海洋普查本身的难度就大等多种因素,在西沙群岛乃至整个南海海域很少有大范围、系统性的海洋调查工作,已有的很多类群的数据大多都是十几年前,乃至几十年前的数据。

目前西沙海域开展最多的是造礁石珊瑚和鱼类的调查。中国科学院南海海洋研究所黄晖团队在2006年3–5月,采用国际通用的截线样带法对海南省西沙群岛主要珊瑚礁海域的18个岛礁造礁石珊瑚进行了实地调查,共记录到13科45属188种,其中62个新记录种。截至目前,西沙群岛的造礁石珊瑚数量已经增加到251种。

退潮后露出的大片鹿角珊瑚(摄影:霍达)

风信子鹿角珊瑚(摄影:霍达)

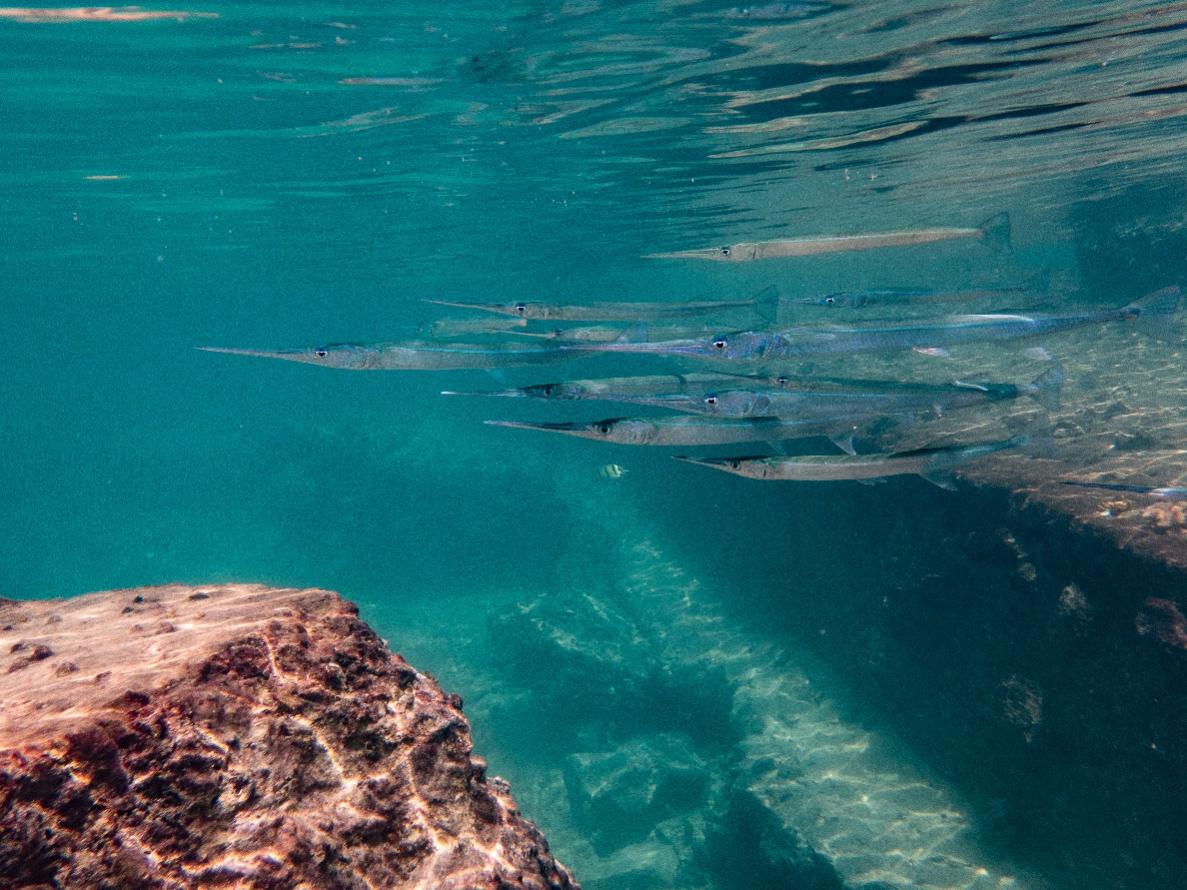

中国水产科学院南海水产研究所近年来在西沙群岛珊瑚礁区域持续性调查,共记录到鱼类874种,隶属于27目、102科、337属。在西沙群岛珊瑚礁鱼类中,有50种被列入IUCN红色名录,其中有5种属于极度濒危,包括远洋白鳍鲨、路氏双髻鲨等。

横带刺尾鱼(摄影:霍达)

琉球柱颌针鱼(摄影:霍达)

银色蓝子鱼(摄影:霍达)

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号