中国古代对南海的命名,最开始以方位和形态为主要命名方式。最早出现于先秦文献《禹贡》篇:“导黑水,至于三危,入于南海。”方位“南”,是以当时政权核心中原地区为相对位置,南海位于中原以南,故名之南海。

东汉杨孚《异物志》曾对南海周围地形有所记载:“涨海崎头,水浅而多磁石”。“涨海”即指南海;“磁石”有的解释为珊瑚礁,有的认为是南海的岬角地形。从此以后,南海就一直是中国贸易的主要地理媒介。三国时,朱应曾在《扶南传》中写道:“涨海中,到珊瑚洲,洲底有盘石,珊瑚生其上也”,里面关于南海珊瑚礁的描述是世界上最早对珊瑚礁成因的科学描述之一。

魏晋南北朝开始,对南海诸多岛屿和海域形态有了更为准确的命名,如“象浦”“石塘”等。晋代裴渊的《广州记》记载:“马援凿九真山,即(积)石为堤,以遏海波,自是不复遇海涨。”南朝时期沈怀远的《南越志》记载的与此相似。到北魏郦道元的《水经注》又记:“郁水又南自寿冷县,注于海。昔马文渊(即马援)积石为塘,达于象浦,建金标为南极之界。”据韩振华先生考证,这时的“石塘”和“象浦”均指今西沙群岛的两大群岛之一的永乐群岛。

唐宋时期,随着海上贸易的繁荣,南海诸岛的记载更加详细。南宋周去非的《岭南代答》(1178年成书)中提到“东大洋海,有长沙、石塘数万里”,其中的“长沙”和“石塘”即指南海诸岛。赵汝适的《诸蕃志》(1225年成书)中也提到“千里长沙、万里石床”,明确指出这些岛屿属于中国南海诸岛,并说明唐代已将西沙群岛划归海南岛的振州(今三亚市)管辖。

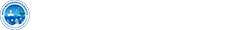

1405年至1433年,明代郑和七下西洋,绘制了“郑和航海图”,将南海诸岛分别标为“石塘”“万里石塘屿”“石星石塘”。根据图上标注的位置可知,“石塘”即指现在的西沙群岛,“万里石塘”即现在的南沙群岛,“石星石塘”即现在的中沙群岛。这些地名中的“星”“塘”“沙”应指的是独立的礁、潟湖、暗沙和浅滩,星是指岛屿分布在广阔的海域,像天空的星星一样,因多由礁石组成,称为石星;部分礁石围成潟湖,又像塘一样,故称石塘;因为没有具体的方位和距离概念,就用“万里”来表示距离。

明代《郑和航海图》

https://www.nanhai.org.cn/info-detail/24/286.html

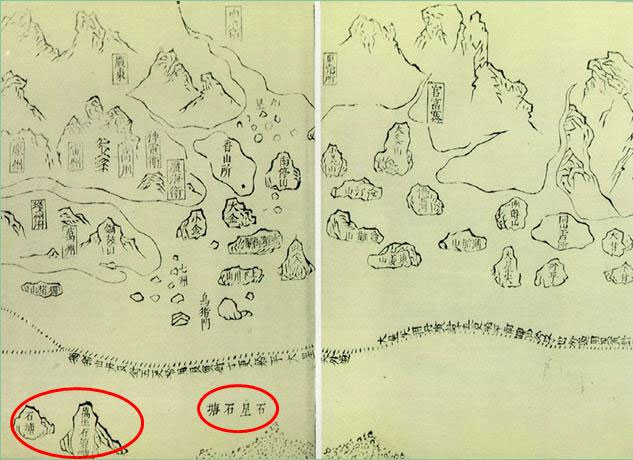

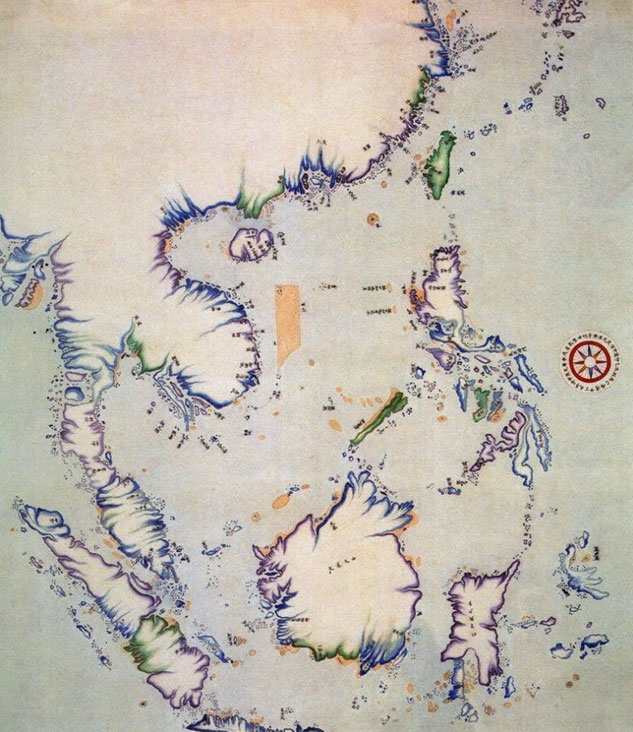

康熙五十六年(1717年)春正月,清朝廷奉旨令广东、福建、沿海一带水师各营巡查南洋吕宋、噶罗吧等处入出商船,闽浙总督觉罗满保、福建水师提督施世骠分别编制了《西南洋各番针路方向图》和《东洋南洋海道图》,其用意是显示由福建厦门为到发港,与南洋诸国、东洋日本相互联系的海上航路的走向,以实施监管,为去京师北京向朝廷禀报时作参照。这两幅地图有着相似的形式和覆盖范围,都画出了东海、南海海域的主要岛屿,其中南海西部海域画了一块由棕黄色长带状密集点组成的沙滩,注记“长沙”,这种表示法在以往的中国古代舆图中从未出现过,由图中的地理位置可知,“长沙”就是西沙群岛海域。

中国第一历史档案馆藏

康熙五十五年(1716年)闽浙总督觉罗满保编绘《西南洋各番针路方向图》

中国第一历史档案馆藏

康熙五十六年(1717年)福建水师提督施世骠编绘《东洋南洋海道图》

海南文昌、琼海渔民还将航海经验进行总结,形成《更路薄》。《更路簿》早期主要是以家族或师徒关系口头形式传承,最迟在15世纪初叶,才以不同的手抄本形式流传至今,至今已传承了600多年。

《更路薄》中详细记录了西沙和南沙绝大部分岛礁的位置以及岛礁之间的航线和航程。包括岛礁的名称与分布、地貌、海浪、潮汐、风向、风暴等气象气候和水文情况,都作了详细述说。作为海南渔民代代的经验总结,《更路薄》具有重要的历史价值,它是古代海南人发现和开发南海诸岛的真实记录,是在南海航行的指南,更是认定南海诸岛自古以来就是中国领土的有力证据,对研究中国外贸史、航海史、南海开发史和海洋文化史都有重要的史料价值。

在长期依赖海洋的生计活动中,渔民构建了一套关于海洋和岛礁的知识体系,最具代表性的是渔民用自己的海南方言为岛礁命名。渔民根据当地传说,岛礁的位置、形状,岛上的海产等为岛礁命名。比如,宣德群岛北岛因其地形长被渔民称作“长峙”,永乐群岛甘泉岛因其为椭圆形被渔民称作“圆峙”,金银岛因处于永乐环礁的尾端被称作“尾峙”。中间有泻湖的环礁被渔民形象地统称为“筐”或“圈”。他们称华光礁、玉琢礁和浪花礁这三个大的环礁分别为大筐、二筐、三筐。也有些岛礁沙洲以其物产来命名分类。宣德群岛的三座沙洲因生长红色的海马齿,渔民从北至南依次称它们红草一、红草二、红草三。

这些岛礁的命名来自渔民最直接的观察和体验,形象生动,丰富多彩,是长期交互实践建立的分类系统,反映了渔民对周围环境广泛而多样的联结和认知。

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号