科研动态

科研进展|研究团队揭示盐度为南海海平面年代际变化关键因素

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和广东省海洋遥感与大数据重点实验室杜岩研究员团队在南海海平面年代际变化机制上取得新进展。相关研究成果以“Decadal sea level change in the South China Sea: salinity as a key contributor”为题,发表在Climate Dynamics.

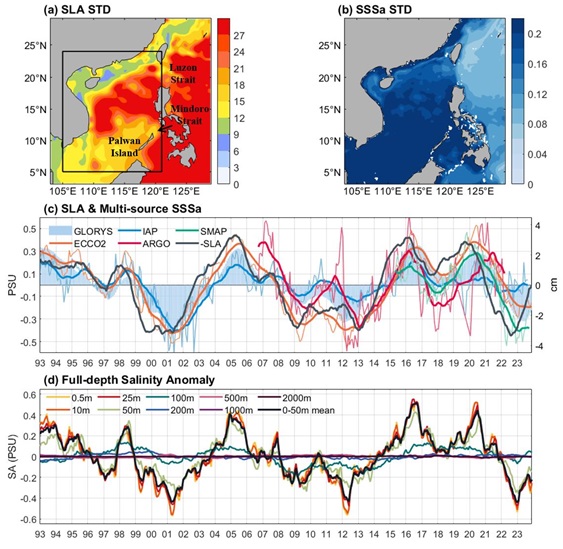

作为气候变化的重要结果之一,海平面变化具有重大的社会和经济意义。对于南海而言,长期的海平面变化趋势通常叠加在年代际振荡之上。因此,厘清南海海平面年代际变化机制对于海洋生态,沿海地区及周围岛屿的安全至关重要。以往研究指出,南海海平面的年代际变化主要是由西太平洋传播过来的海洋波动过程主导,是温跃层(温度)变化的体现,且变化集中在吕宋岛以西的条带状区域,无法完全解释整个海盆年代际海平面的高STD现象。本研究发现,整个南海海盆都存在较大的盐度年代际变化的STD,达到0.2PSU,且盐度与海平面的时间变化曲线高度重合(图1),暗示盐度可能在南海海平面年代际变化中也发挥着一定作用。

图1 南海盐度的年代际变化

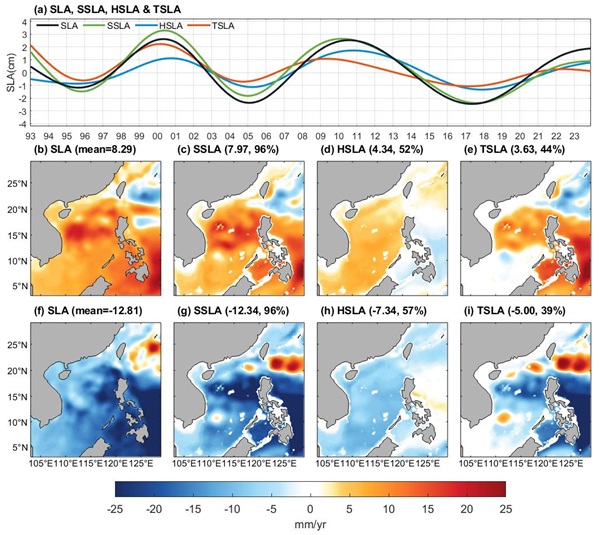

研究采用7年低通滤波的方式滤除高频变化信号,并对海平面的上升和下降阶段进行合成。采用GLORYS,ECCO2和IAP三种数据量化了海平面上升和下降阶段温度和盐度的贡献占比(图2)。我们发现,对于整个南海海盆而言,盐度比容海平面异常(HSLA)贡献了比容海平面异常(SSLA)变化的55%和总海平面异常(SLA)变化的48%,超过了温度比容海平面异常(TSLA)贡献的45%和40%。太平洋年代际涛动(PDO)是驱动南海盐度变化的一个重要因素,因为它影响到南海的降水和吕宋海峡的高盐度水入侵。研究显示,整个南海的盐度变化呈现较为均匀的分布,其中50m以上的盐度变化贡献了70%。而温度的变化主要体现在吕宋岛以西条带状区域50-200m层的温跃层。温度变化主导了该区域的SSLA变化,而南海南部及浅海区域的SSLA变化则主要由盐度驱动。

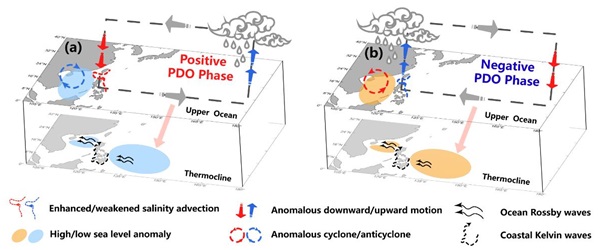

基于这些结果,本研究给出了南海海平面年代际变化的完整示意图(图3)。在PDO正(负)位相期间,赤道西太平洋出现西风(东风)异常,伴随着Walker环流的异常下降(上升)支和南海的反气旋(气旋)海表风异常。对于温跃层过程,赤道西太平洋异常风场产生西向传播的上升(下沉)Rossby波,在菲律宾近海转化为沿海Kelvin波,导致南海温跃层变浅(加深),水柱热含量降低(增加),TSLA降低(升高)。对于上层海洋过程,南海的反气旋(气旋式)海表风异常对应于蒸发增加(减少)和降水减少(增加),与PDO引起的黑潮入侵引起的盐度平流增强(减弱)相结合,导致高(低)盐度异常,导致低(高)HSLA。TSLA的变化主要反映在温跃层上,而HSLA的变化主要反映在表层海洋。HSLA和TSLA的变化共同构成了南海海平面的年代际变化。本研究完善了南海海平面年代际变化的机制,突出了盐度在区域海平面变化中的重要作用,有助于提升海平面模型和预测的准确性,并增强我们在评估沿海脆弱性、支持政策决策以及指导适应性战略制定方面的能力。

图2 南海海平面年代际上升和下降阶段温度和盐度的贡献对比(ECCO2)

图3 南海海平面年代际变化机制示意图

该论文/研究成果的第一作者为博士研究生郑宇航,通讯作者为杜岩研究员和张玉红研究员,合作者包括厦门大学海洋与地球学院庄伟副教授,南海所助理研究员张涟漪和博士研究生段钦,刘云辰。该研究获得国家自然科学基金重大项目(42090042)、重点项目(42430401)、广东省自然科学杰出基金(2024B1515020037)等的联合资助。

论文信息:

Yuhang Zheng, Yuhong Zhang*, Qin Duan, Lianyi Zhang, Wei Zhuang, Yunchen Liu, Yan Du*, Decadal sea level change in the South China Sea: salinity as a key contributor, Climate Dynamics, 63, 386 (2025).

原文链接: https://doi.org/10.1007/s00382-025-07886-3