研究揭示孟加拉湾西部有机碳埋藏调控机制

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室科研人员研究发现海洋输入物中的粒径和粘土矿物组成对有机碳封存具有关键控制作用,重建了孟加拉湾西部有机碳埋藏演变特征,并阐明了季风洋流在调节沉积物输送和有机碳封存演变中的影响作用。相关成果发表于《全球与行星变化》(Global and Planetary Change)上,该研究为理解季风-沉积-碳库耦合系统提供了关键证据。

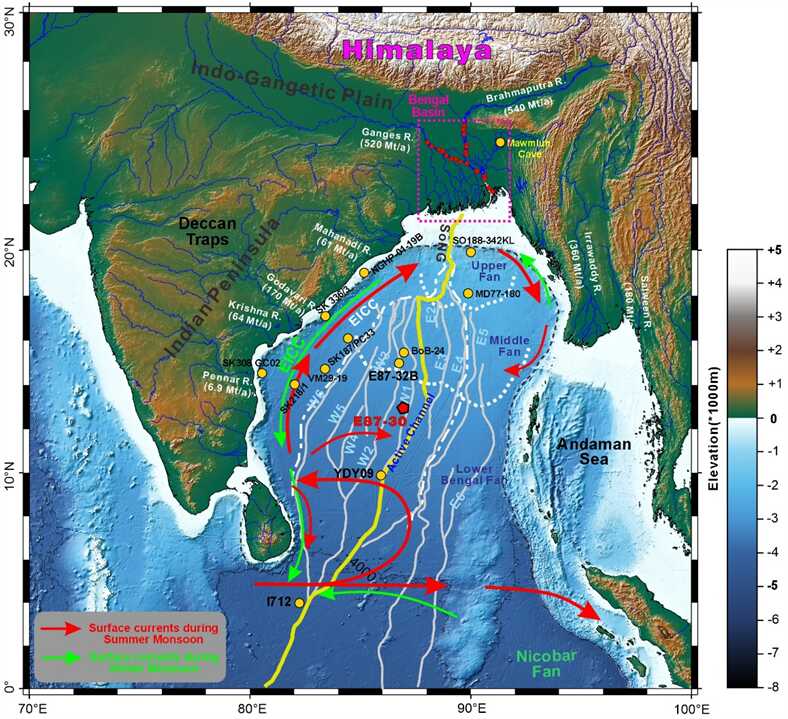

图1 孟加拉湾的地理位置和洋流特征

海洋沉积物中有机碳的保存和埋藏对全球碳平衡至关重要,并且对地球气候系统具有重大意义。尽管河口三角洲和边缘海仅覆盖了海洋表面积的约20%,但它们却占到了有机碳埋藏量的约80%。孟加拉湾发育全球最大的深海沉积扇-孟加拉扇,接受了大量来自于喜马拉雅山脉的侵蚀物质,主要通过恒河-布拉马普特拉河水系输送。大约20%的喜马拉雅源区物质通过水下峡谷被输送到扇区,是陆源有机质向深海转移的主要通道。以往的研究主要集中在孟加拉湾上部沉积物有机质的有机地球化学特征上,尤其是孟加拉国沿海的陆架和陆坡区域以及印度东海岸区域。然而,对于下部西扇区的研究相对较少,尤其是在海平面较低时期受活跃水道影响的区域,关于有机碳埋藏的来源、对突发气候事件的响应以及陆源物质对有机质运输、保存和降解的影响等方面的研究更是有限。

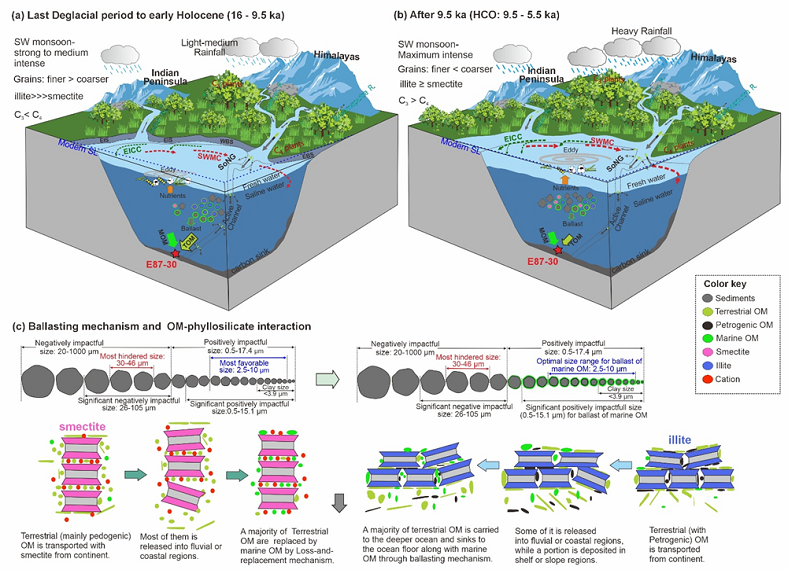

科研人员通过分析孟加拉湾西部钻孔岩芯的沉积物,发现沉积物粒度特征影响有机碳的封存,细颗粒(尤其2.5-10 μm)在季风洋流驱动下,有利于陆源有机质的沉积和封存,较大颗粒(30-46 μm)因搬运能量不足,导致其携带的有机碳含量骤降70%。研究还发现粘土矿物组成对有机碳封存具有关键控制作用,伊利石(占比27-80%)通过包裹有机质形成“微环境隔离层“,使微生物降解率降低40%;蒙脱石(占比4-60%)因多孔结构导致远端沉积区有机碳流失率达65%。

此外,研究还揭示了末次冰消期至全新世早期(16-9.5千年前)的高效碳封存机制。当时海平面较低,恒河-布拉马普特拉河通过活跃的河道将大量陆源有机质直接输送至深海,加之强季风增强表层生产力,促使有机碳埋藏量达到峰值(平均1.0%)。然而,9.5千年前后,海平面快速上升导致河口后退、沉积物分散,加之强季风引发的淡水输入造成水体层化,抑制上升流和初级生产力,最终导致有机碳埋藏量下降50%以上。

该研究揭示季风循环、沉积物输送和有机碳封存之间复杂的制约关系,为过去气候动态变化对海洋碳储存的影响提出了新见解,对未来气候与海洋碳储库变化预测提供了新思路。

图2 展示了早全新世16ka以来有机质在孟加拉扇随时间的埋藏过程及粒度特征和矿物组成对有机碳封存影响

国际博士生Md Hafijur Rahaman Khan(中文名:苏曼)为论文第一作者,刘建国、黄云、万随为共同通讯作者。该研究得到了中国国家自然科学基金、中国科学院南海海洋研究所专项基金、CAS-TWAS主席奖学金和中国国家自然科学基金共享航次计划的支持。

相关论文信息:Khan,M.H.R.,Liu,J.*,Huang,Y.*,Wan,S.*,Chen,Z.,Rahman,A.,2025. The influence of grain size and mineralogical composition of terrestrial material inputs on organic carbon sequestration in the Bengal Fan since the last deglaciation. Global and Planetary Change 248,104773.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.104773

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号