南海东北部俯冲-碰撞地质演化过程研究取得重要进展

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室(OMG)赵明辉研究员团队联合浙江海洋大学研究团队,在南海东北部沿马尼拉海沟俯冲到弧-陆碰撞台湾造山的地质演化研究方面取得了重要进展,相关研究成果发表于Tectonophysics《构造物理》期刊上。中国科学院南海海洋研究所助理工程师王星月为论文第一作者,研究员赵明辉为通讯作者,何小波、张佳政、程锦辉、毛华斌为共同作者。

板块俯冲与弧陆碰撞是板块构造理论的核心部分。南海东北部是研究俯冲带动力过程与俯冲-碰撞构造演化规律的天然实验室。南海沿东部边界(马尼拉海沟)向菲律宾海板块俯冲,同时,菲律宾海板块与欧亚大陆边缘发生碰撞(台湾弧-陆碰撞带),然而,该构造转换区域的浅部速度结构,尤其南海板块俯冲形成的增生楔内部的速度结构特征以及俯冲板片内部的地壳速度结构缺乏精细的地震探测。除此之外,如何从洋洋俯冲演化到洋陆俯冲再过渡到台湾造山带,还缺乏深入系统的认识,存在多种解释观点。

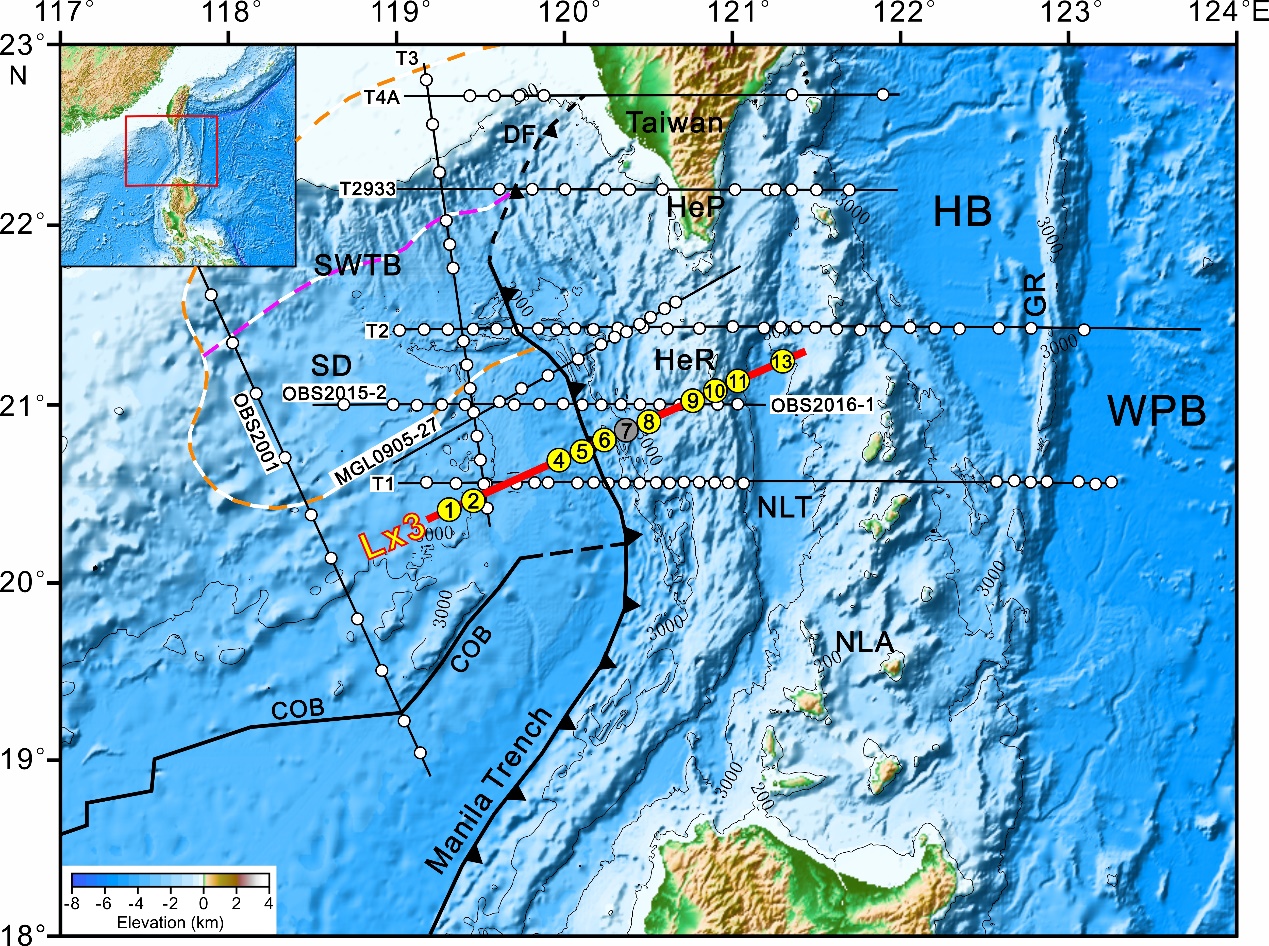

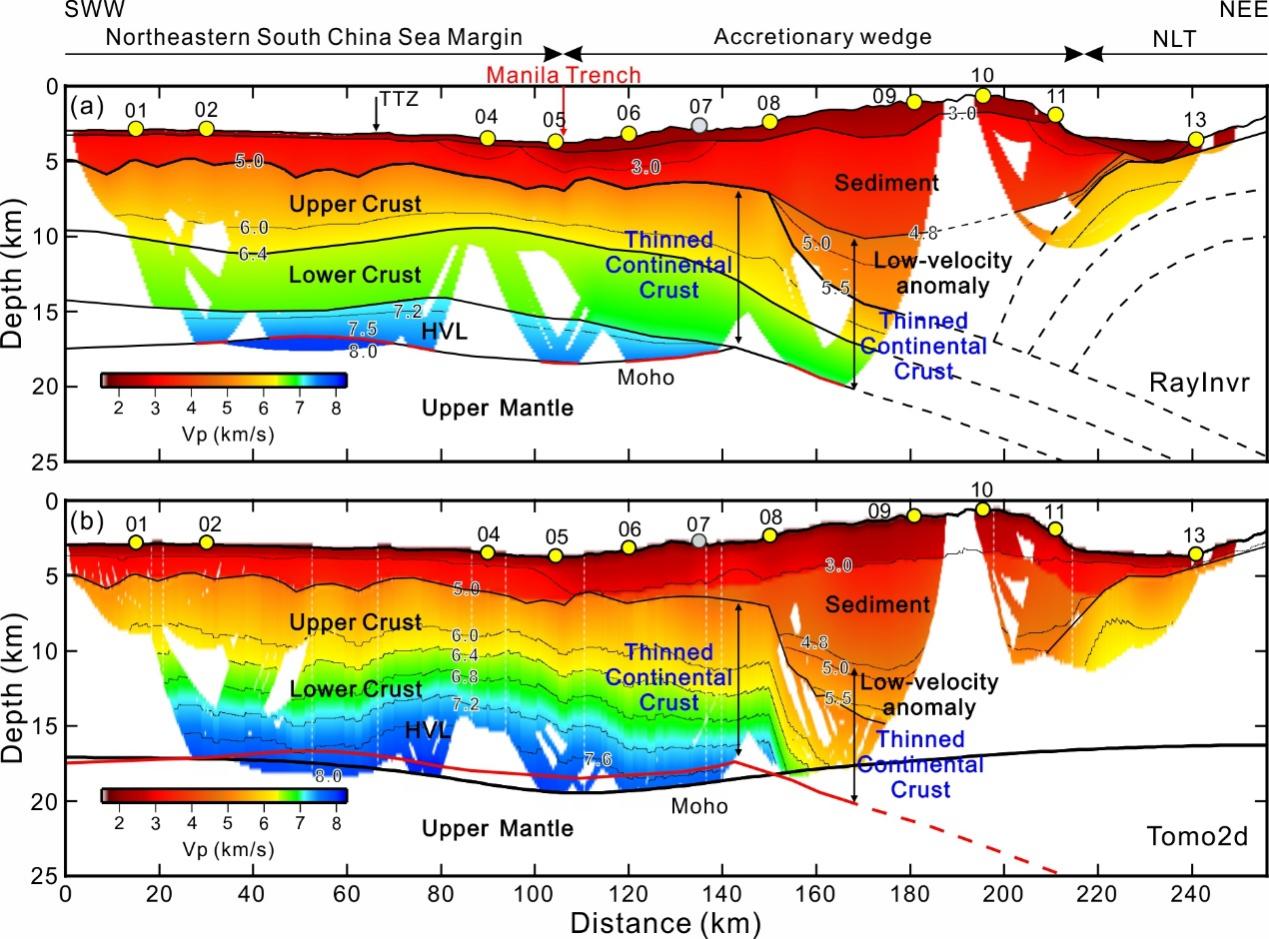

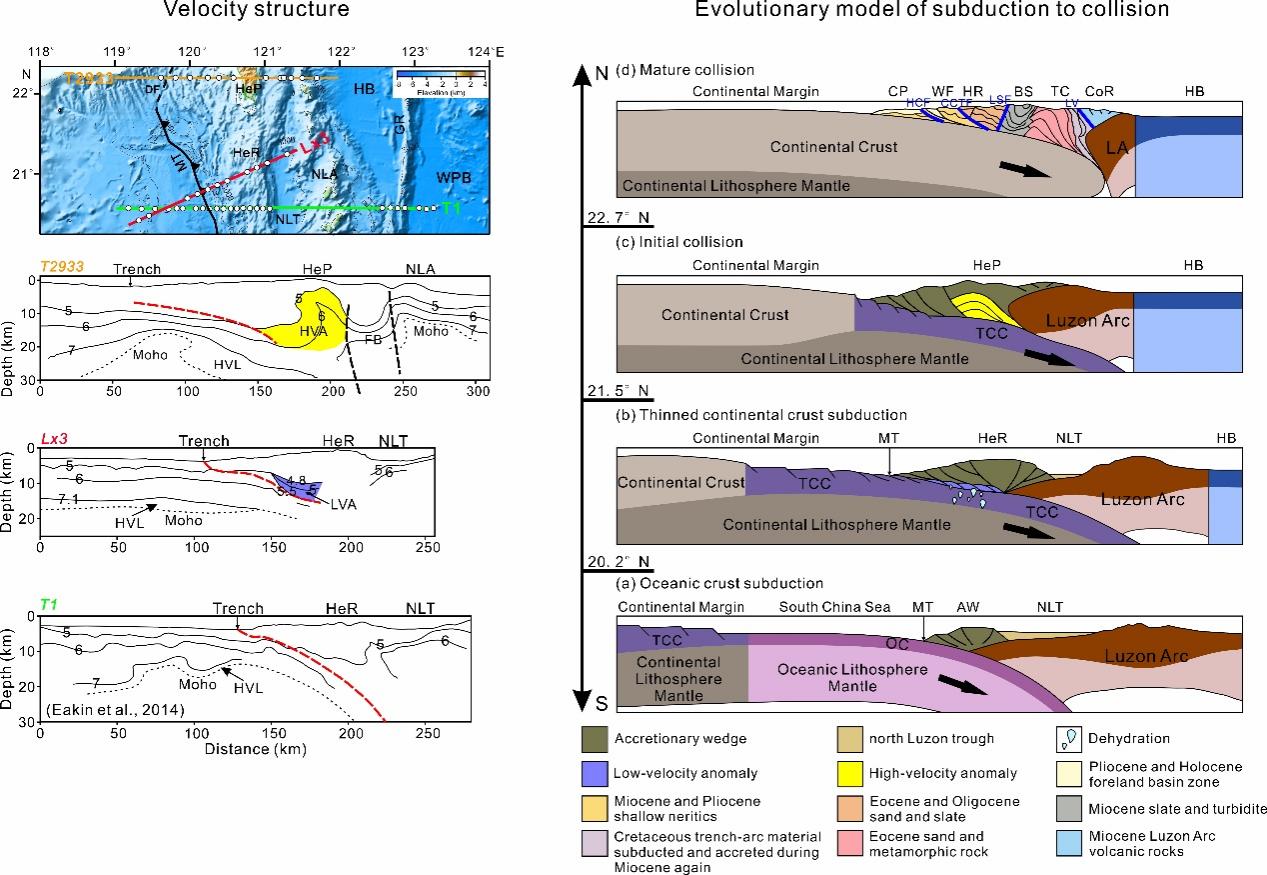

研究团队聚焦南海东北部俯冲增生区,开展了大规模的主动源海底地震仪(OBS)广角反射/折射地震探测实验。本研究聚焦Lx3测线,该测线垂直于马尼拉俯冲带走向,且横跨南海海盆、马尼拉海沟、增生楔与北吕宋海槽多个构造单元。OBS台站数据质量良好,记录到南海陆缘下地壳高速层反射震相以及增生楔底部的反射震相,为速度结构研究提供重要数据基础。研究人员利用射线追踪与走时正/反演技术(RayInvr和Tomo2d),获得了横跨南海东北部俯冲消减区的正演和反演纵波速度结构模型。综合研究研究区周围其他地震测线结果,共同分析讨论增生楔的速度结构特征,探究其在俯冲到碰撞过渡阶段所产生的影响,从而建立了由南向北由洋洋俯冲转变为弧陆碰撞的地质模型:在洋壳俯冲阶段,增生楔规模较小,底部未存在速度异常体;在减薄陆壳俯冲阶段(Lx3测线结果),增生楔增宽增厚,且底部增生低速异常体。这是由于南海减薄陆壳俯冲过程中,上地壳被部分刮擦下来增生到增生楔底部;在陆壳开始俯冲的初始碰撞阶段,增生楔隆升至水面之上,底部的低速异常体受到压实而速度增高;在碰撞造山阶段,地壳的水平缩短和垂直隆升达到最大值,形成现今的台湾。

本研究揭示了马尼拉俯冲带增生楔的速度变化,构建了南海东北部由洋洋俯冲到碰撞造山的地质演化过程,为理解南海东北部复杂的地质构造演化提供了新的视角和重要的科学依据。该研究得到“西太平洋地球系统多圈层相互作用”重大研究计划、国家自然科学基金重点项目和中国科学院南海海洋研究所自主项目的联合资助。

图1 南海东北部深地震测线分布水深地形图。

图2 Lx3测线下方正演(a)和反演(b)纵波速度结构。

图3 研究区其他地震测线结果(左),及从南海俯冲到台湾弧陆碰撞的地质演化模式(右)。

论文信息:

Wang. X.Y., Zhao. M.H.*, He. X.B., Zhang. J.Z., Cheng. J.H., Mao. H.B., 2025. Seismic imaging revealing the processes from subduction to arc-continental collision in the northeastern South China Sea. Tectonophysics, 902.

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.tecto.2025.230684

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号