突破性研究揭示土耳其双震发震机制:流体侵入成关键

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室、边缘海与大洋地质实验室研究员王志联合研究员邱强、林间院士、博士伏毅和云南大学研究员裴顺平在2023年土耳其大地震双震机制的研究上取得突破性进展,相关成果发表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment/《通讯-地球与环境》上,研究员王志为论文的第一和通讯作者。

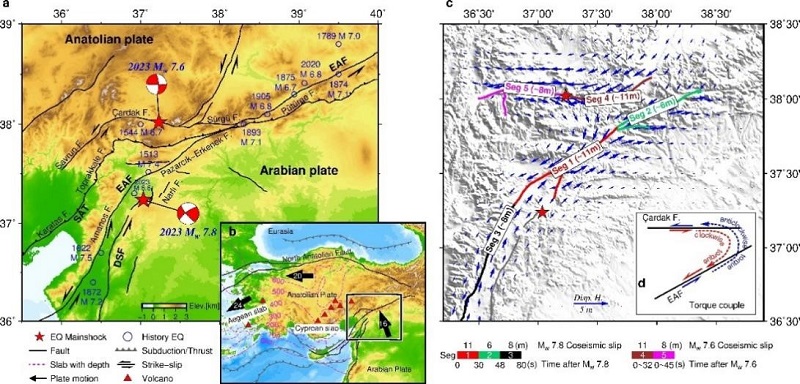

土耳其地处复杂的板块边界,东安纳托利亚断层(EAF)和死海断层(DSF)在此交汇,使得该地区地震活动频繁。2023年2月6日,该地区在9个小时内发生了两次7.6级以上大地震,造成了巨大的人员伤亡和财产损失,引发全球关注。然而,其双震发震机制一直未被明确。

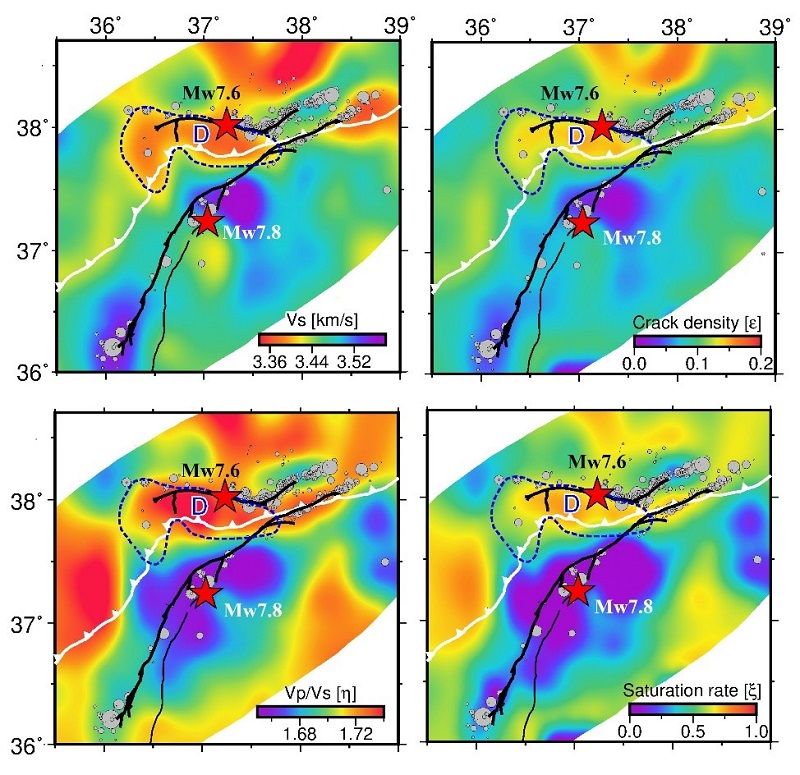

研究团队采用了联合层析成像方法,取得了重大突破。团队利用215,906组高质量P波和S波走时数据对,通过地震层析成像多参数联合反演方法,成功获取震源区的纵、横波速度、泊松比、饱和度和孔隙密度结构。

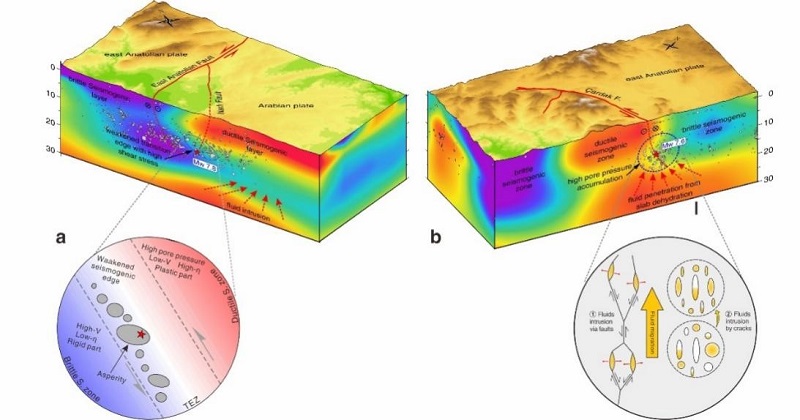

研究发现,第一次7.8级地震发生在阿拉伯板块内低孔隙度、低流体饱和度的脆性构造带,利于超剪切脆性破裂;第二次7.6级地震则发生在安纳托利亚板块内高孔隙度、高流体饱和度的韧性构造区域,表现为亚剪切破裂行为。

更重要的是,第一次地震使Çardak断层法向应力显著降低,激活该断层,促使饱和流体沿断层及裂缝侵入断裂带,增加流体孔隙压力,触发第二次地震。这一研究首次从多物理参数角度揭示了土耳其双震差异化的发震机制,明确流体侵入在第二次地震触发中的关键作用,为地区防震减灾提供了重要地球物理依据。

图1 土耳其双震的地表构造、历史大地震、板块相对运动和俯冲深度与双震破裂带

图2 土耳其地震震源区多参数(横波速度、Vp/Vs、孔隙密度和饱和度)在发震层的结构特征

图3 土耳其双震不同的发震机制示意图

本研究工作得到了国家自然科学基金和中国科学院专项等项目的联合资助。

文章信息:Wang,Z.,Qiu,Q.,Fu,Y.,Lin,J.,Pei S. 2025. Distinct triggering mechanisms of the 2023 Türkiye earthquake doublet. Commun Earth Environ 6:287

文章链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02266-5

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号