研究团队揭示海洋热浪影响全球浮游植物的垂直分布

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境实验室(LTO)陈更新团队利用长达17年的全球 Biogeochemical-Argo(BGC-Argo)浮标观测数据,深入剖析了海洋热浪对全球浮游植物垂直分布结构的影响。近日,该研究成果以LTO博士研究生马雪莹为论文第一作者,陈更新研究员为通讯作者,发表在国际期刊Communications Earth & Environment上。

随着全球变暖的持续加剧,过去几十年来,海洋热浪的发生频率显著上升,持续时间也不断延长,给海洋生态系统带来了严重威胁。浮游植物作为海洋的初级生产者,支撑着整个海洋食物网,并在全球碳循环中发挥着关键作用,主要分布于海洋上层200米以内的水体。然而,既有研究多集中于浮游植物在近表层对海洋热浪的响应,难以反映其在水体内部的垂直结构变化。因此,关于海洋热浪如何影响浮游植物垂直分布的机制,我们仍缺乏系统性的理解。

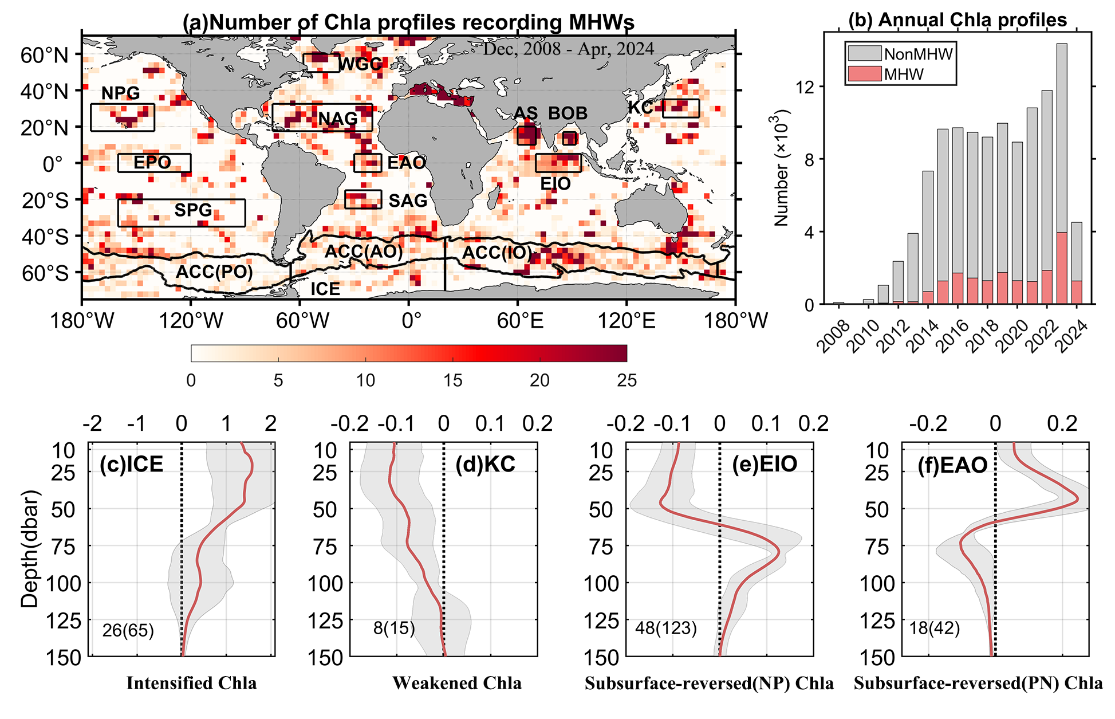

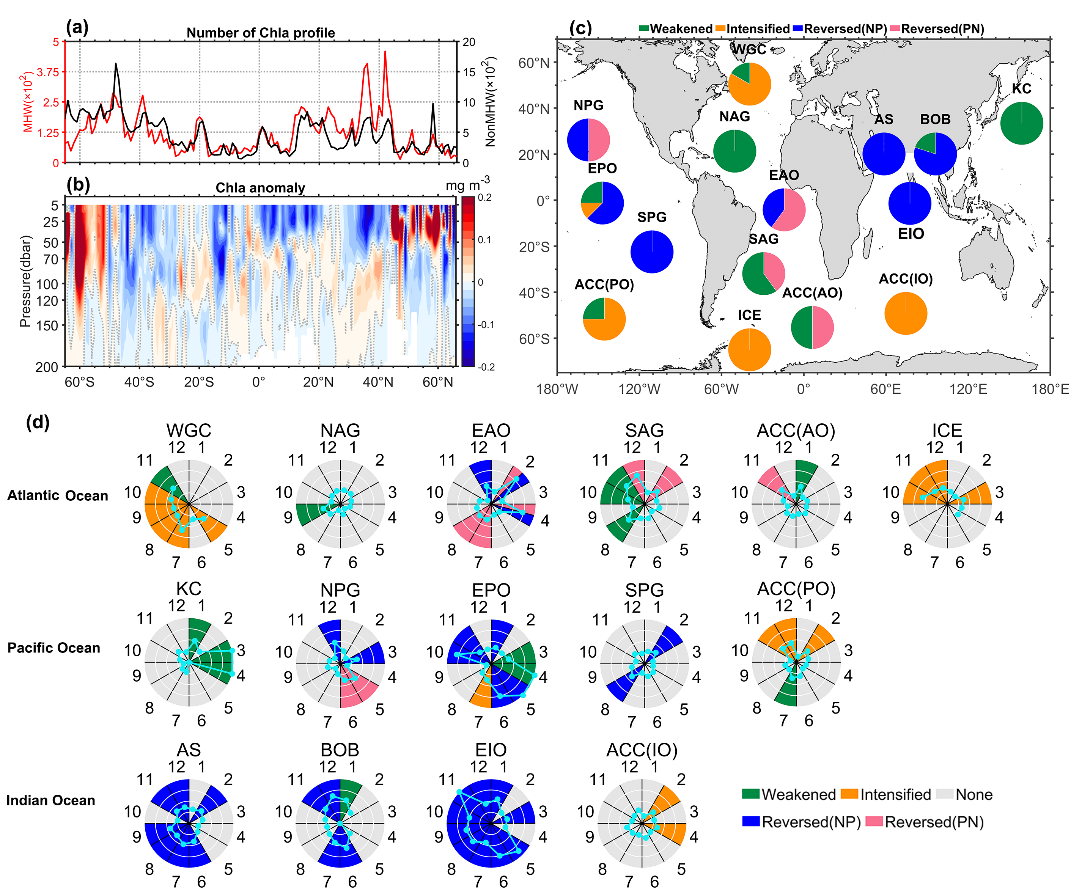

本研究结合BGC-Argo浮标的生物地球化学及物理参数的垂直剖面数据,首次在全球尺度上识别并总结了浮游植物对海洋热浪的四种典型垂向响应类型(图1)。这些垂直响应类型在时间和空间尺度上均表现出显著差异,具体可分为以下四类:(1)增强型:上层水体叶绿素 a 浓度显著上升,主要分布于高纬度海域;(2)减弱型:上层水体叶绿素 a 浓度明显下降,主要出现在热带与副热带海域;(3)次表层反转型-NP:表层叶绿素 a 浓度下降,次表层浓度升高,在赤道印度洋尤为显著;(4)次表层反转型-PN:表层浓度升高,次表层浓度降低,在赤道大西洋最为常见(图2)。进一步研究表明,海洋热浪的发生显著促进了次表层叶绿素最大值层(Deep Chlorophyll Maximum, DCM)的形成与发展,显著影响了其深度位置与强度变化。

通过对典型极端海洋热浪事件的深入分析,研究进一步揭示了海洋热浪的垂向结构通过改变不同深度的光照、温度与营养盐环境,进而影响浮游植物的垂直分布格局与空间重分布过程。

本研究首次在全球尺度上提供了海洋热浪期间全球浮游植物垂直分布结构变化的直接观测证据,识别出四种主要的垂直响应结构,丰富了我们对浮游植物应对海洋极端气候事件行为的认知,为未来海洋生态系统响应气候变化的预测提供了观测基础与理论支持。

本研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金和中国科学院南海海洋研究所基金的共同资助。

相关论文信息:Ma, X., & Chen, G. (2025). Marine heatwaves are shaping the vertical structure of phytoplankton in the global ocean. Communications Earth & Environment, 6(1), 715.

文章链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02718-y

图1 海洋热浪期间叶绿素 a(Chla)剖面的时空分布

a:记录海洋热浪(MHWs)事件的叶绿素 a 剖面在全球的空间分布。b:海洋热浪期间(红色柱状)与非海洋热浪期间(灰色柱状)每年的叶绿素 a 剖面数量。c–f:海洋热浪期间四种垂直叶绿素异常类型的典型案例(红色实线,单位:mg m⁻³):c:在季节性冰区的增强型叶绿素异常;d:黑潮区域的减弱型叶绿素异常;e:赤道印度洋的次表层反转型-NP;f:赤道大西洋的次表层反转型-PN。c–f 中的灰色阴影表示标准差。c–f数字表示在海洋热浪期间识别出的对应垂直异常类型的叶绿素剖面数量,括号内的数字表示海洋热浪期间的叶绿素剖面总数。

图2 海洋热浪(MHWs)期间垂直叶绿素 a 异常的时空分布

a:海洋热浪(MHW)期间(红线)与非 MHW 期间(黑线)叶绿素 a 剖面数量的纬向分布。b:全球海洋中叶绿素 a 浓度异常的纬向分布。c:基于 BGC-Argo 观测,15 个区域内海洋热浪期间不同类型垂直叶绿素 a 异常的比例分布。绿色表示减弱型(Weakened)、黄色表示增强型(Intensified)蓝色和粉色分别表示两类次表层反转型(NP 和 PN)。d:海洋热浪期间各月主导的垂直叶绿素 a 异常类型(填色),以及各类型在当月 MHW 剖面中的占比(青色线条)。

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号