研究揭示热带大型河流有机碳埋藏关键机制

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质实验室刘建国研究员团队在热带大型河流系统有机碳(OC)储存与稳定性调控机制研究方面取得重要进展。该研究系统揭示了风化过程及矿物组成(尤其是铁氧化物和铝质黏土)对有机碳动态的关键控制作用,相关发表于国际知名地学期刊《CATENA》。该研究成果共同第一作者为国际博士后Md Hafijur Rahaman Khan(中文名:苏曼)与中国海洋大学博士谭龙,南海海洋所研究员刘建国、副研究员黄云为共同通讯作者。其他作者包括南海海洋所博士Ananna Rahman、自然资源部第一海洋研究所研究员刘升发、南海海洋所研究员陈忠。

河流与海洋沉积物中的有机碳埋藏是全球碳循环的核心环节之一,对调节地球气候平衡具有深远影响。尽管热带河流流域面积仅占全球陆地有限部分,但其输送的沉积物和有机质总量却占全球重要比例,其中有机碳的埋藏效率与稳定性一直是学界关注的焦点。然而在高温高湿、化学风化强烈的热带地区,有机碳在搬运与沉积过程中保存与分解的具体矿物学机制尚不明确。

研究团队以恒河–布拉马普特拉河(G–B)这一全球规模最大、输沙量最丰富的热带河流系统为研究对象,通过对流域沉积物开展系统的地球化学与矿物学分析,研究发现:化学风化促进了铝质黏土(如高岭石)的形成,这些矿物通过吸附和微环境保护机制,有效稳定有机碳;铁氧化物能够与有机碳形成强烈的有机–矿物结合及表面涂层,减少微生物降解,从而提高有机质的长期保存率;相比之下,在潮湿的热带环境中,部分高反应性矿物相可能会加速有机碳在搬运和沉积过程中的分解与流失。

研究表明,风化产物与有机质之间的相互作用是决定热带河流系统中有机碳埋藏效率的关键因素。该成果不仅深化了人们对源–汇过程和有机碳–矿物相互作用机制的理解,还为预测热带河流在未来气候变化中的响应及其对全球碳循环的反馈提供了重要科学依据。

研究工作得到了国家自然科学基金和中国科学院-TWAS院长奖学金计划共同资助。

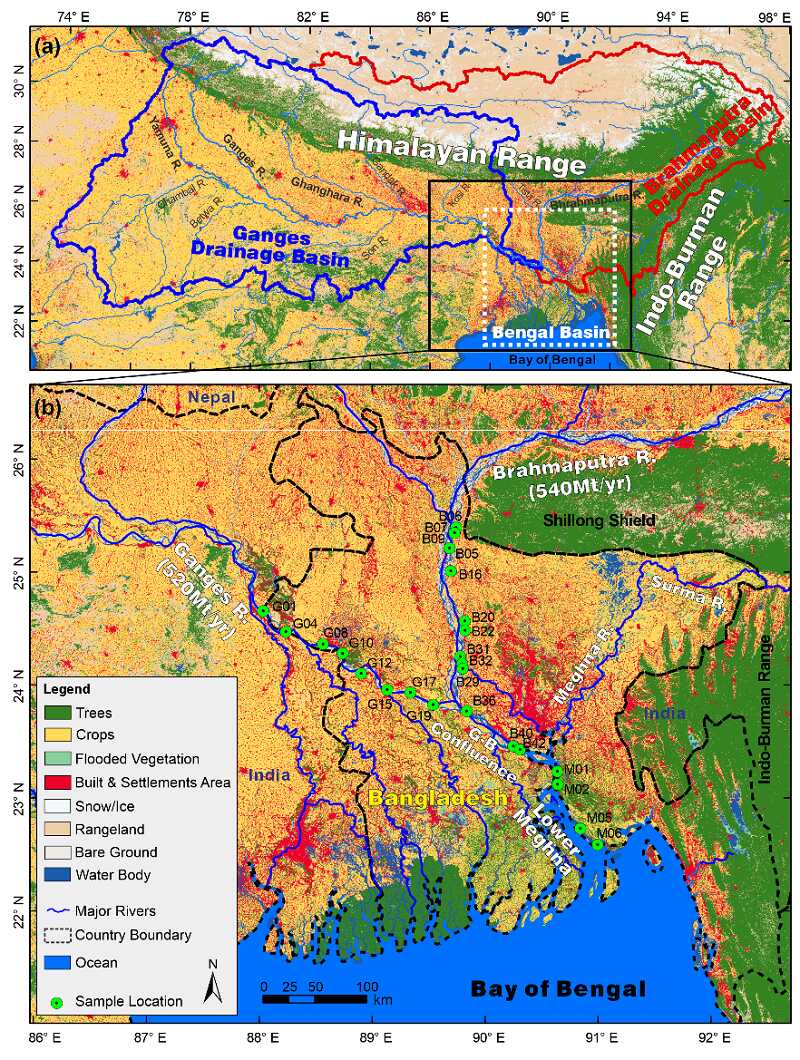

图1 恒河–布拉马普特拉(G–B)流域示意图,显示土地利用/土地覆盖(LULC)特征及现代沉积物采样点分布。

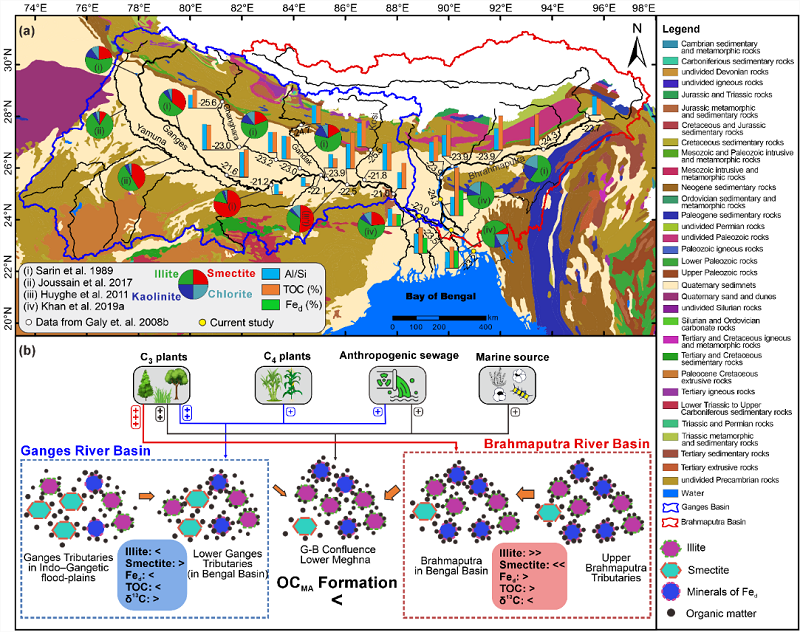

图2 展示恒河–布拉马普特拉各支流中有机质指标的输运与演变特征,并通过图示总结了有机碳来源、输运机制以及矿物结合有机碳在储存和稳定过程中的作用。

文章信息:Khan MHR1,Tan L1,Liu J.*,Rahman A,Huang Y*,Liu S,Chen Z,2025. The impact of weathering,iron oxides,and aluminous clays on organic carbon storage and stability in an extensive tropical river system. CATENA 258,109250.

文章链接: https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109250

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号