研究揭示南海北部中全新世关键转折期相对海平面时空变化及机制

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室和边缘海与大洋地质实验室杨红强研究员团队,联合中国地质调查局海口海洋地质调查中心、西南石油大学及澳大利亚昆士兰大学等多家科研机构,在南海北部中全新世早期相对海平面变化研究中取得重要进展。该成果已于近期发表在国际地学权威期刊《Quaternary Science Reviews》上。本研究第一作者为中国科学院南海海洋研究所助理研究员谭飞,共同通讯作者为中国科学院南海海洋研究所研究员杨红强与中国地质调查局海口海洋地质调查中心高级工程师符国伟。

中全新世早期的远场相对海平面记录,对于揭示自然背景下海平面变化规律、冰盖消融过程及其对地球系统的响应机制具有重要意义。然而,南海北部长期缺乏高精度、高分辨率的海平面数据,已有记录不仅差异显著,且误差较大,严重制约了对该区域海平面变化驱动机制及其与珊瑚礁发育演化关系的深入理解。为解决这一关键科学问题,研究团队选取海南岛南部鹿回头半岛作为研究区,对7处保存完好的化石珊瑚微环礁开展了高精度铀-钍(U-Th)定年与高程测量,成功获取了12个高精度海平面指标点。

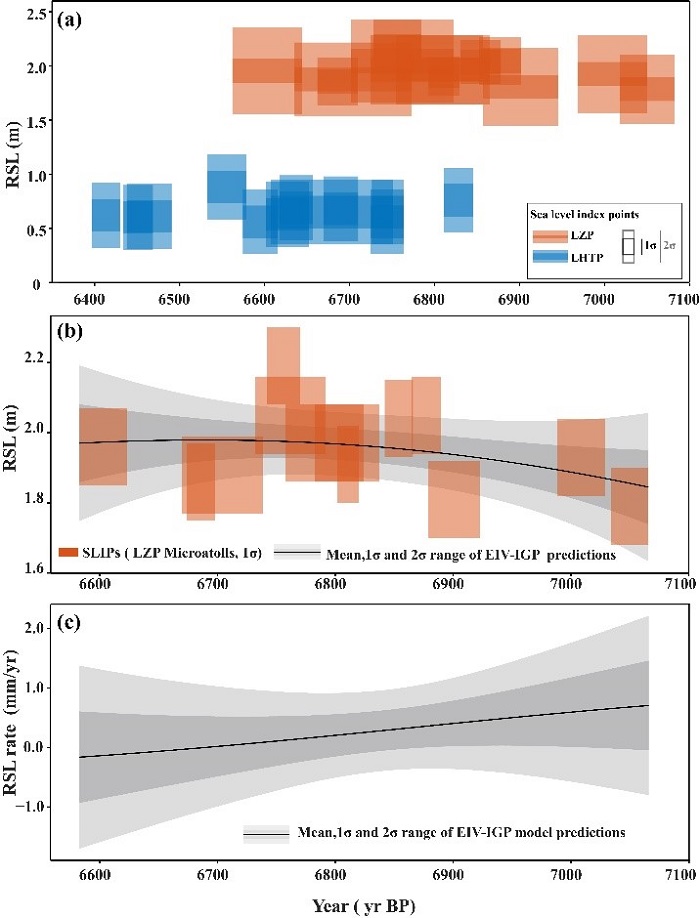

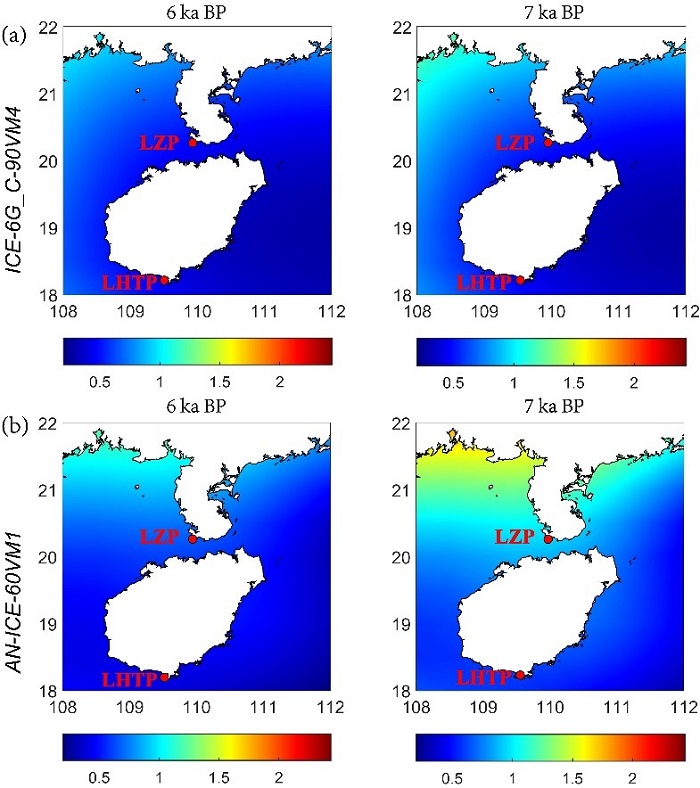

研究结果表明,在距今约6800–6400年前,南海北部的相对海平面稳定维持在现代平均海平面以上0.56–0.88 ± 0.34m (2σ),其百年尺度的变化速率仅为−0.13 ± 1.20 mm/yr(2σ),未表现出显著波动。这一“海平面稳定期”与劳伦泰德冰盖在约7000年前基本停止融水输入的假说高度一致,为冰盖消融终止时间提供了关键的年代学约束。尤为引人注目的是,该记录与邻近雷州半岛同期珊瑚微环礁重建的海平面数据存在超过1.5米的显著差异。研究团队指出,这种空间上的不一致性很可能源于冰川均衡调整(GIA)所引发的大陆杠杆效应与区域新构造抬升的共同作用。这一发现不仅揭示了区域构造活动对海平面空间格局的显著影响,也凸显了当前GIA模型在构造活跃地区应用中的不确定性,进而强调了规范海平面变化统计建模方法的重要性,以更准确地解析区域与全球海平面变化的耦合机制。

本研究的重要价值在于为南海北部中全新世珊瑚礁的发育提供了精确的海平面环境背景。珊瑚礁的垂直生长高度和速率直接受相对海平面变化控制。重建的稳定高位海平面状态,解释了南海北部在中全新世能够形成广泛分布、结构完整珊瑚礁体的原因;而区域间的海平面差异,则可能主导了不同岛礁区珊瑚发育规模、形态特征和生态演替路径的多样性。因此,该成果不仅深化了对珊瑚礁-海平面耦合机制的认识,也为预测未来海平面上升背景下珊瑚礁生态系统的响应提供了重要的历史参照。

研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、国家重点研发计划、广州市科技计划项目、中国地质调查局“海澄文”海岸带自然资源综合调查项目,以及中国科学院南海海洋研究所“基础前沿与创新发展一体化”项目的联合资助。

图1 南海北部微环礁揭示的高精度海平面变化幅度和速率

图2 基于最优参数化GIA模型模拟的南海北部中全新世相对海平面变化时空格局

论文信息:Tan,F.,Zhang,G.,Fu,G*.,Wang,M.,Zhang,Y.,Shi,Q.,Zhang,X.,Cao,L.,Zhao,J.x.,Yang,H*.,2025. Mid-Holocene sea-level change in the northern South China Sea inferred from coral microatolls: constraints on glacial isostatic adjustment and neotectonic activity. Quaternary Science Reviews 369,109654.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109654

附件下载:

粤公网安备44011502001245号

粤公网安备44011502001245号